|

|

||||

О художнике - его современникиРостислав Климов

В конце жизни с людьми происходят странные вещи. Умирают те, с кем многое оказалось недоговоренным. А когда свыкаешься с этой мыслью, приходит неожиданное напоминание об ушедшем - оказывается, слова, которые ты хотел сказать, уже были сказаны, и ты получил на них ответ, - уже от другого человека, близкого ушедшему.

Впрочем, это личный аспект, мало кому интересный. Значительность (с нашей точки зрения) придают ему два обстоятельства. Первое - трагическая, дикая судьба художника (даже после смерти). Второе - кристальной чистоты отзвук, рожденный этой судьбой...

Несколько лет назад жена Михнова, Евгения Сорокина, попросила меня написать о наших с ним встречах - без определённой цели - ей хотелось собрать воспоминания друзей. Исполняя её просьбу, я думал о другом - о предисловии к её замечательным записям бесед Михнова с друзьями...

Итак, художник - ленинградский живописец Евгений Михнов (Михнов-Войтенко, как он с определенного времени начал себя именовать). За пределами Ленинграда его знают считанные профессионалы. Поэтому несколько слов о нем необходимы. Не биография - её я не знаю - а личные впечатления, если угодно - воспоминания.

В конце 50-х годов в Москве появился молодой художник-абстракционист. Мнения о его таланте (на наш взгляд, безусловном) расходились, в художественную жизнь он вошел скандально. И.Цырлин, вероятно, первым обративший внимание на искусство формировавшегося тогда авангарда, способствовал его переезду в Ленинград - были основания опасаться больших неприятностей. И тогда стало известно, что в Ленинграде тоже работает молодой художник-абстракционист - Михнов.

Доносились слухи, что они подружились, потом поссорились, оба пили, жили безденежной художественной жизнью, работали, чувствуя пьянящий ветер новизны собственного творчества. Дальше пошло хуже. Пробиться было невозможно. Пили еще больше. Затягивала ленинградская атмосфера - мрачная и бесперспективная. В Москве были случайные покупатели, в Ленинграде - глухо.

С Михновым мы были знакомы заочно. Встретились в 1959-м (если не ошибаюсь) в Ленинграде, на Рубинштейна. /посещение было в 1960-х, т.к. ниже речь идёт о карандашных работах 1963г., прим. Е.С../

Высокий парень, пьяный и наглый, провел в маленькую комнату. Там находились два маленькие креслица, стол, кровать и большой пес. Высокий и худой, с узким лицом, Михнов казался предельно напряженным. Это ощущение пружинистой напряженности было определяющим. Его не могла скрыть даже вызывающе наплевательская повадка: развалившись в креслице, он рассказывал, что вот пришла тут одна дама, искусствовед (было названо одно из самых уважаемых имен), всё просила вещи показать, но я пьяный был, сказал, чтобы сама под кровать лезла, ничего, достала.

Но вещи показывал охотно. Разговор стал живее, когда из-под той же кровати были вытащены толстенные папки (сотни листов), и я стал раскладывать работы по кучкам - хорошие, плохие, ни то, ни сё. Он спорил, ругался, соглашался. Довольно быстро протрезвел. Под конец показал серию, над которой ещё работал: яйцеобразные формы феноменально, непостижимо образовывавшиеся на белизне листа. Сейчас мне уже трудно сказать что-то о технике. Кажется, изображение рождалось тончайшими прикосновениями жесткого графита...

Расстались поздно, солнце довольно высоко стояло - дело было в самом конце июня, в разгар белых ночей. Говорить было не о чем: вещи просмотрены, водка выпита, пёс настойчиво просился гулять.

Я остановился на Марсовом (в квартире, где детство прошло), и он с псом проводил до Аничкова моста. Договорились встретиться.

Дальше память изменяет, но, по-моему, встреч не было. Однако контакт странным образом сохранился. Иногда от него доходили вести, чаще - невесёлые. Пить стал по-чёрному, непробудно, работать перестал.

Эта первая и, вероятно, главная встреча с Михновым. Запомнилось умное злое лицо, энергия - хочется сказать энергия сопротивления, он был словно заряжен на агрессивный отпор, даже когда в этом не было ровно никакой необходимости.

И это же качество было в работах - необыкновенно мощных, несущих в себе вызов и протест. Это качество не зависело от техники или материала - нитроэмаль и масло, холст и бумага в равной мере выражали его. И, быть может, самое замечательное, что даже предельно экспрессивные (ташистские по характеру) работы несли в себе безошибочное чувство гармонии, внутреннего равновесия, так что непонятно было, как эти качества сочетаются с энергией вызова и борьбы.

Мощные ташистские эффекты обладали эффектом громового раската - где-то, в душе, проскакивала молния и следовал раскат, почти сразу, оглушительный (или, если не получалось, как бы далёкий, приглушённый). Эти раскаты не суммировались, каждый был самодостаточен; в папках, под кроватью, копились эти свидетельства проскочивших молний.

Впрочем, суммирование, видимо, всё же шло. Оно чувствовалось в некоторых больших работах, в опытах по созданию живописных рельефов (может быть ближе всего к ним - по духу - работы Фонтана). А в последней серии произошло и вовсе чудо. Вся энергия, вся сила самовыражения оказалась переключённой на что-то другое. Он отказал себе в праве на неконтролируемую реакцию, на разрядку. Он как бы замер, в себе преодолевая напряжение, преобразуя его, дисциплинируя - динамичное, размашистое, мощное - в сдержанное, статичное, остановленное. В мелких, точных движениях графита /грифеля - прим. Е.С./ по белизне бумаги с трудом угадывались прежний размах и энергия. Вернее, они присутствовали, но в совсем ином качестве, им была дана лишь одна форма выхода - предельно сгармонизованная, очищенная от каких бы то ни было излишеств.

Можно было только догадываться, какой внутренней концентрации требовала эта работа, это подчинение своих импульсов высшему порядку. Должен сказать, что не могу отделаться от мысли, что Михнов сорвался именно здесь. Не просто надолго ушел в пьянство, а в чём-то сорвал себе нервную систему. Впрочем, это всего лишь догадка. Причин для срывов хватало с избытком, да ещё при его непримиримой честности (перед искусством) и ранимости (качестве, о котором я узнал позже).

Прошло 19 лет - мы не встречались, жизнь, случайно столкнув, развела. Но столкнула всё-таки, наверное, не случайно. Потому что через 19 лет раздался звонок: будет персональная выставка, первая, хотел бы видеть, работаю по-новому, нужны твои глаза (пишу, как было, так как вижу в этом проявление характера Михнова). Естественно, я приехал.

Мрачное здание клуба МВД им. Дзержинского - выставку разрешили, так сказать, под своим крылом, быстро темневший день, люди, стремившиеся попасть на выставку любой ценой. Огромный зал выглядел торжественно и празднично (я и сейчас думаю, что это была одна из самых важных выставок тех лет). Посетители шли вдоль стен, склонялись в центре зала над витринами, бродили из угла в угол, а потом подходили и говорили слова благодарности высокому пожилому человеку с лицом одновременно худым и отёчным, обрамленным странными для этого лица волосами. Узнал я его с трудом. Это был другой человек. Старый, больной, а, главное, другой. Встреча была сердечной.

Со здоровьем, действительно, было плохо, ему что-то капали, отводили в отдельную комнату, чтобы передохнул. Эта физическая зависимость сначала поразила больше всего. Но дальше впечатление стало стремительно меняться.

Слегка отдохнув, он захотел вернуться в зал - "я тебе всё покажу сам". Дальше последовало несколько афористически-чётких определений (о живописи), замечаний, исполненных невесёлой злобы и глубокого неуважения (о людях). Образ старика размывался, из-под него проглядывал прежний Михнов. Впрочем, что-то связанное с физическим состоянием не уходило. Позже я обнаружил и новые оттенки - эгоизм к близким и злоба за жизненные неудачи, которую вымещал он на людях совсем в том неповинных.

Рядом с ним находилась девушка - замученная его капризами, совершенно прозрачная, с взглядом чистым и заботливым. В ответ на прямое хамство, она огорченно - за него - отводила глаза. Его она называла по имени-отчеству и, видимо, очень уважала.

Позже, когда я пришел к нему домой (на набережную Карповки), я вновь увидел эту девушку и вновь подивился. Он захотел продемонстрировать своё господство в этой ситуации, но его хамство от неё отскакивало - по очевидной её доброте и очевидному же чувству собственного достоинства. Она им восхищалась и его жалела.

Впрочем, самым удивительным во взаимоотношениях Михнова и Жени, его жены, было другое... Она, как тончайший инструмент, реагировала на его творчество. Это был как бы идеальный "воспринимателъ" его искусства. Её отдельные замечания были безупречно точны, изобличали вкус и независимость суждений. Видимо, его вещи отвечали какой-то очень важной особенности её души. И, судя по всему, различала в них какие-то очень важные для себя импульсы. В её отношении к Михнову отчётливо проскальзывала эта интонация: он - человек, создающий эти вещи.

Очень скоро мне стало ясно ещё вот что: её необыкновенная внутренняя чистота и изящество внутреннего мира не только питались его творчеством, но, вероятно, ещё в большей степени питали его. Эти чистые импульсы (которые его, скорее всего, раздражали) очищали его внутренний мир. И он знал это (и, конечно, раздражаясь еще больше, становился вовсе нестерпимым). Во всяком случае, для меня несомненно, что близость Жени оказала на него очень большое влияние. Если в его работах не чувствуется злобы, а их изящество обладает глубокой человеческой содержательностью - в этом, безусловно, сказывается и её влияние.

Коротко о двух комнатах, в которых он жил (остальная часть квартиры принадлежала чужим людям) - это нужно для понимания "атмосферы обитания". Одна комната, пустая и светлая, принадлежала ему. Точнее - ему, его творчеству и Жене. Здесь он работал, здесь вешал недавно конченые работы, здесь показывал работы последнего времени. В просторной светлой комнате, напоённой неярким ленинградским светом, присутствовала какая-то особая чистота (не в физическом смысле) и элегантность. И это, несмотря на флаконы самых разных лекарств и множество других проявлений быта - элегантность и чистота оказывались сильнее. Здесь опять проявлялись два начала - его творящее и её очищающее.

Вторая комната была совершенно другой. Здесь была столовая, за ширмами спала мать, а на стенах был размещён музей - музей творчества Михнова, начиная от мощных работ конца 50-х годов. Эффект этот музей производил необыкновенный. Не думаю, чтобы кто-нибудь из художников имел подобный. Но с другой стороны, не дай Бог такой музей иметь. Потому что за этим стоят годы творческого одиночества, годы безответности. Он знал, что такая живопись вообще не может быть продана, потом он узнал, что в Москве её продать можно. Появились коллекционеры, его стали покупать. Но он уже не верил. А где они были раньше? А понимают ли, что он делает? И он стал держаться за свои работы, лучшие боялся выпустить из рук, старался подсунуть коллекционеру худшую.

Жизнь стремительно уходила, или шла вперёд, - кто её разберёт. Пока вещи были рядом, он чувствовал, что за плечами - большая и содержательная жизнь, это был залог того, что его жизнь не прошла в пьянке и что у неё есть перспектива. Прошлое не только поддерживало настоящее, но и указывало на возможное будущее. А работы - работы всей жизни - убеждали в значительности собственного творчества, значительности личности - потому что иногда в таком подтверждении была необходимость.

Я подробно пишу о комнатах Михнова, тем более о второй, так как к этому ещё предстоит вернуться. Пока же следует возвратиться к выставке, точнее, к новым работам, которые я там увидел.

Они были удивительны во всех отношениях. Они не смыкались с прежними, это были работы другого человека. Только в каких-то очень тонких связях и переплетениях удавалось узнать что-то от прежнего Михнова. Не осталось даже следа прежней напряжённости.

Он перешёл на сложную технику, в основе которой лежала акварель, чаще всего выбирая небольшие, близкие к квадрату, форматы.

Вещи были странные - нефигуративные, они как бы нарочито намекали, что эти абстрактные формы реальны, - они существуют, живут. Эта двойственность, эта излишняя одушевлённость формальной структуры и цепкий, дробный ритм производили впечатление неприятное и противоречивое.

При этом обнаружилась ассоциативная точность, прежде не свойственная ему. "Что это, никак на Брейгеля потянуло",- спросил я. "Да, - ответил он совершенно спокойно, - она так и называется" (надо сказать, что сейчас я уже не помню самой вещи, и разговор передаю приблизительно, то ли речь шла о Брейгеле, еще мелкофигурном, до "Времён года", то ли о Босхе). /Брейгелю Михнов работ не посвящал, это было посвящение Босху, прим.Е.С./

Но среди этих неприятных, как бы шевелящихся, живущих какой-то незаконной жизнью вещей, оказались и истинные шедевры.

Они были выполнены в той же технике, и таких же размеров. Но в них отсутствовала скрытая фигуративность (которая, кстати, многих провоцировала как бы вычленить её из абстрактного полотна), и с необычной для вещей этих лет силой проступала ясная, прозрачная гармоничность.

Это было здорово. Человек всё утратил, потом нашёл что-то другое, это другое преодолел и вышел к главному. Было чем восхититься. Таких работ было немного, но это были не случайные удачи. Надо было освобождаться от "псевдоизобразительной нефигуративности" и выходить к этой гармонии. Я сказал ему об этом. Он похмыкал, ответил что-то довольно резкое и стал дальше расспрашивать, из отдельных фраз было понятно, что он и сам видит новизну этих работ.

Я тогда ему не сказал, а сейчас и сказать некому, но мне показалось, что в рождении этих вещей сыграло свою роль присутствие этой прозрачной девушки, Жени. Гармония (прозрачная гармония) шла от неё, а цепкие, торопливые, псевдоживые формы - от какой-то его прежней, или другой, жизни, от смутности. И для создания таких чистых работ её присутствие было необходимо.

Наши последующие встречи были не частыми (поэтому я не знаю круга его друзей, его повседневности), но они несли на себе печать возобновлённого контакта. Однажды он попросил срочно приехать, посмотреть новые вещи. Тогда - или раньше? - он подарил мне одну свою вещь, продиктовав Жене: "Запиши в тетрадку, называется "В честь Климова". Это было искреннее движение души, одновременно жест, но и скаредность - в центре картинка была протёрта до дыры. ("Это ничего, сам видишь, если бы не это, была бы из лучших", что, кстати, верно).

Эти редкие встречи оставляли очень чистое впечатление. Иногда - тяжелое. Или даже ужасное, например, когда он, нервничая и сбиваясь, объяснял Жене, куда надо пойти, чтобы его не лишили какой-то фиктивной работы - иначе как тунеядцу (членом Союза художников, естественно, не был) ему грозили серьезные беды. Понимая, что и пьянство, и срывы есть прямое следствие глухой, чудовищно безответной жизни, загнанности в угол, я всегда удивлялся чувству достоинства, даже гордости, с которым он встречал свою судьбу. Он не боролся с ней, он ей противостоял. Быть может, в этом - секрет гармонии его поздних вещей - он не снисходит до единоборства с жизнью, он идёт своим путем.

Однажды он собрался в Москву. Он давно и ревниво следил за успехами художников-москвичей. Ругал их, раздражался, что никто из них не проявляет к нему ни малейшего интереса, - и это, действительно, было так, все были заняты своими делами.

Приезд в Москву был для него событием: очень трудно физически, огромная нервная нагрузка и т.п. Работ привёз много, приехал в сопровождении Жени и мамы. Верный себе, не попытался установить контакты с художниками - он верил в своё искусство...

Это была одна из самых изящных и самых печальных выставок, которые я видел. Среди вещей преобладали новые - чистые и ясные (хочется сказать чистые и ясные вопреки всему). По залу ходили 1-2 человека. Михнову было тяжело. Тяжело, что никто не пришёл, что вроде никому это не надо, но он видел, что выставка вышла, что вещи смотрятся, да ещё как!

С выставки они с Женей заехали ко мне,- и не вовремя, У меня тяжело болела жена, она ему сказала: "У меня рак". Он ответил: "Наплевать, не всё равно от чего помирать".

Жене пришлось раньше уехать в Ленинград, на вокзал (остановились они у кого-то на Гоголевском бульваре) его с матерью провожал я.

Дальше не помню - то ли виделись ещё, то ли уже нет, мне было не до поездок. А ещё позже узнал, что Михнов умер...

Понять происходившее было трудно, и если я пишу о дальнейшем, то только потому, что это вытекает из характера этого повествования, но, надеюсь, другие, знавшие обстоятельства не с чужих слов, напишут подробнее...

Мне известны обрывки. Женя в это время уже с ним не жила. Умерла мать. Он затеял выставку в Финляндии, собирался ехать, отобрал вещи. Дальше понять что-либо трудно.

Когда у Михнова определили рак, он запил, потом лечился, как всегда, по-своему (кажется, крапивой, и Женя её ему собирала). А вещи были вывезены в Финляндию в качестве купленных, но как всё было на самом деле - неизвестно.

Это был первый удар по михновской коллекции, коллекции, известной весьма узкому кругу людей, неопубликованной, чудом сохранившейся. Второй и окончательный последовал сразу после его смерти: все оставшиеся вещи (то есть, видимо, большинство) были вывезены сестрой, не имевшей с Михновым ровно никаких связей. Ни мне, ни тем, кого я знаю, судьба их неизвестна.

С вывозом вещей за границу, вероятно, было что-то неладное - делом заинтересовалось КГБ. Результатов, естественно, не последовало, если не считать, что несколько вещей осели в Русском музее. В КГБ или у сестры осталась и тетрадка с перечнем работ - документ для изучения творчества Михнова бесценный.

Заграницей появился некролог (к сожалению, с неточностями), подписанный Рабиным, Жарких, Немухиным. Там сказано, что Михнов был родоначальником нового абстракционизма.

Вот, собственно, и всё. Да ничего сверх этого я и не собирался писать. Я был сторонним наблюдателем - и то в редких случаях - этой жизни. Но помню того, раннего Михнова, знать о котором важно. И важно знать, что он жил,- как бы это сказать? - напролом. Пока были силы. А потом замолчал. А потом открыл новую жизнь и уже без сил, стараясь понять главное, шёл к поставленной цели и достиг её.

Тем страшнее исчезновение всего сделанного. Тем более, что оно не получило ещё известности, не зафиксировано в качестве важного факта недавней художественной жизни. Смогут ли несколько осевших на руках работ передать "феномен Михнова"? Впрочем, ленинградские коллекционеры, видимо, всё время имели его в виду...

Может быть, вместо всего сказанного следовало привести иные, более важные для биографа детали. Но это сделают его ленинградские знакомые, те, с кем он неоднократно общался. А моя цель была иной (почему и пишу, не поговорив даже с ними - хочу закрепить в памяти, на бумаге свои воспоминания о Михнове). Михнов прожил тяжёлую жизнь, которая искалечила его. Но, быть может, самое замечательное в его жизни - сохранённая способность к гармонии. Вопреки всему, многое, очень многое понимая - он был человек злой и умный - он пробивался к гармонии. И чем труднее было жить, тем настойчивее и строже воплощал он желаемое...

Художники всех времен, не только теперешние, нередко стремятся закрепить, оформить в словах направленность своего творческого развития. Произведение овеществляет состояние этого развития на данный момент, а художник чувствует себя не только в данной точке, но и на пути. Отсюда рассуждения, в большей или меньшей мере, окрашиваются метафизичностью и не всегда находятся в прямом соответствии с творчеством. В известном смысле такие рассуждения не столько вывод из опыта, сколько параллельный опыт, или опыт, перенесенный в другую сферу.

Но эти рассуждения и небезотносительны к творчеству. Как нельзя судить о творчестве по прожитой художником жизни, - это еще "дотворческая" сфера, так нельзя судить о нем и по его рассуждениям - они по самой природе "затворческие".

Это касается и рассуждений Михнова... Они, равно как его жизнь, это то, что следует принять в расчёт, исследуя его творчество. И опыт жизни, и метафизическое рассуждение лежат вне искусства, но могут многое в нём пояснить (обычно - не главное).

Я знаю трудную и тяжкую жизнь Михнова и знаю его рассуждения. Но именно потому я так ценю его поздние работы - очищенные от борения и протеста, и лишённые несколько поучительного умозрения. В них запечатлелось лучшее его качество как художника и человека: открытость гармонии, способность её выражать, умение отделить свой творческий импульс от жизненных счетов, точнее, охранить его от того, что может ему навредить - внести душевную мутность или опосредовать.

Михнов принадлежал к поколению абстракционистов (у нас это "поколение" исчисляется единицами - буквально). Поллок был для него не устоявшейся, хрестоматийной фигурой, а человеком, идущим близким путем, "живопись жеста" была естественной формой самовыражения. Это в начале пути. Тогда он был одинок (или имел рядом двух-трёх таких же одиночек), потому что для подавляющего большинства художников этот путь был чуждым. Потом он стал одинок, потому что новое искусство ориентировалось на послеабстрактные художественные методы (я говорю об одиночестве творческом). Он шёл своим путём, открывая новое и не отрекаясь от того, что считал главным безотносительно ко времени.

Я вполне допускаю, что многим поздние гармонии могут показаться излишне лёгкими, чересчур одухотворёнными (и даже светскими, как сказал мне один художник). Но всё это не имеет значения. Вернее, имеет обратное значение: доказывает, что Михнов нашёл важный и новый путь в искусстве. Его кажущееся "старение" говорит о другом: он входит в историю.

В двух словах об авторе текста - Евгении Борисовне Сорокиной /статья Р.К. была написана как предисловие к воспоминаниям Е.С./. Уйдя от Михнова, она осталась думающим, лёгким и неприкаянным человеком. Она думает, многим интересуется и живёт своей достаточно эзотерической жизнью...

По-прежнему она говорит о Михнове с уважением и жалостью. Эти размышления замечательны прозрачностью (качеством, ей, видимо, свойственным) - человек судит о человеке, художнике.

Это очень проницательные размышления. Но в них есть ещё одно качество, быть может, более замечательное. Они исполнены доброжелательности и ясности - так смотрят с пригорка на темнеющую к вечеру долину? Что даёт ей право так смотреть - мне неизвестно, неизвестно никому, но право это есть, у читателя сомнения в этом не возникает. А вечереющий свет - что ж, он делает ещё заметнее рельеф. И пока этот отсвет ещё не погас, на него надо смотреть. Главное, что здесь нет суеты и поспешности. Всё происходит в своё время.

1992 год, Москва.

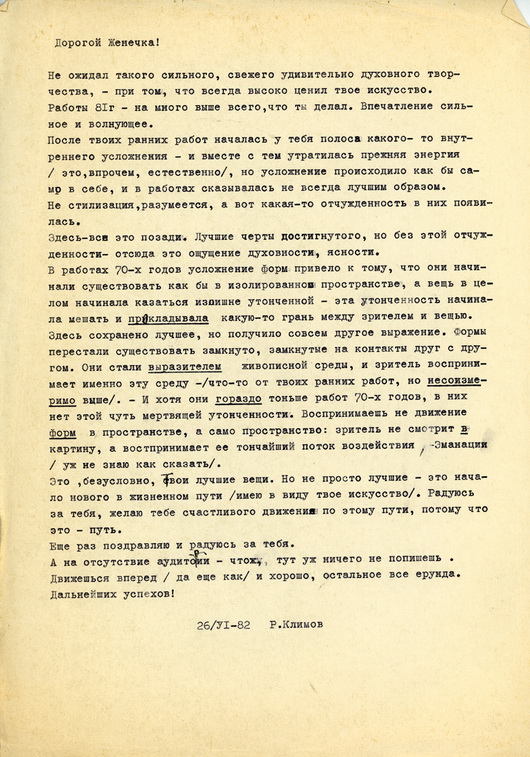

Письмо Р. Климова Евгению МИХНОВУ 26 июня 1982 года

Дорогой Женечка! Не ожидал такого сильного, свежего, удивительно духовного творчества, - при том, что всегда высоко ценил твое искусство. Работы 81г. – на много выше всего, что ты делал. Впечатление сильное и волнующее. После твоих ранних работ началась у тебя полоса какого-то внутреннего усложнения – и вместе с тем утратилась прежняя энергия (это, впрочем, естественно), но усложнение происходило как бы само в себе, и в работах сказывалось не лучшим образом. Не стилизация, разумеется, а вот какая-то отчуждённость в них появилась. Здесь – всё это позади. Лучшие черты достигнутого, но без этой отчуждённости – отсюда это ощущение духовности, ясности. В работах 70-х годов усложнение форм привело к тому, что они начинали существовать как бы в изолированном пространстве, а вещь в целом начинала казаться излишне утончённой - эта утончённость начинала мешать и прокладывала какую-то грань между зрителем и вещью. Здесь сохранено лучшее, но получило совсем другое выражение. Формы перестали существовать замкнуто, замкнутые на контакты друг с другом. Они стали выразителем живописной среды, и зритель воспринимает именно эту среду – (что-то от твоих ранних работ, но несоизмеримо выше). – И хотя они гораздо тоньше работ 70-х годов, в них нет этой чуть мертвящей утончённости. Воспринимаешь не движение форм в пространстве, а само пространство: зритель не смотрит в картину, а воспринимает её тончайший поток воздействия – эманации (уж не знаю как сказать). Это, безусловно, твои лучшие вещи. Но не просто лучшие – это начало нового в жизненном пути (имею в виду твоё искусство). Радуюсь за тебя, желаю тебе счастливого движения по этому пути, потому что это – путь. Ещё раз поздравляю и радуюсь за тебя. А на отсутствие аудитории – что ж, тут уж ничего не попишешь. Движешься вперёд (да ещё как) и хорошо, остальное всё ерунда. Дальнейших успехов! 26/VI-82 Р.Климов

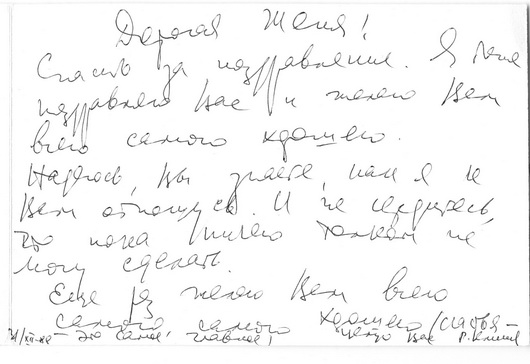

ПИСЬМА Р.Б. КЛИМОВА Евгении СОРОКИНОЙ, 1988 – 1994г.

Дорогая Женя, я очень рад был получить Ваше письмо, - хотя и по такому печальному поводу. И я в некотором смятении, что я могу сделать? Вы, наверное, знаете, что я живу вне общественной жизни, нужных контактов у меня тоже нет (а сейчас и совсем ото всего уединился и ушёл на пенсию, в связи с семейными обстоятельствами - это всё при встрече). Тем более, не знаю ситуации в Ленинграде. В Москве такой музей был бы совершенно невозможен. Но может быть в Л-де дела обстоят иначе? На помощь московских художников, думаю, рассчитывать нечего. Я позвонил одному коллекционеру, которого знаю много лет. Он тоже как будто ничего не придумал. Кто-то у него есть в Русском музее, и в воскресенье или понедельник он обещал позвонить, узнать, как там настроены (его знакомая знала Михнова и очень высокого мнения о его работах). Но это только Русский музей, с которым, судя по письму, Вы и так в контакте. Кроме того, в ближайшее время в Л-д собирается человек, который в Москве очень активно занимается авангардом - Леонид (отчества не знаю) Бажанов. Хорошо бы Вам с ним встретиться. Пытаюсь до него дозвониться, пока безуспешно. Ваше письмо, к сожалению, очень не ясно в юридическом отношении. В частности, можете ли Вы настаивать на передачу, пусть временную, работ Михнова Вам? Вам надо обязательно сходить к хорошему юристу, это очень важно. Я напишу Вам через несколько дней, после разговора моего знакомого - коллекционера с Русским музеем и после звонка к Бажанову (может быть, он что-нибудь посоветует, хотя я не очень в это верю). Целую Вас, желаю Вам всего хорошего, а, главное, выйти скорее из этого кошмара. С глубоким уважением Р. Климов 26/Х1-88г. P. S. Может быть до Нового года буду в Л-де, тогда обязательно Вас разыщу. Р.К.

Дорогая Женя! Всё время думаю о Вас, о Жениных работах, а что предпринять, не знаю. Вот что мне удалось узнать. Все в один голос уверяют, что из затеи с музеем ничего не выйдет и выйти не может (правда, никто из них - как и я - не представляет ситуацию в Ленинграде). И все советуют начинать с выставки в Москве. Говорят, что выставка в Финляндии может иметь большое значение. И никто не верит, что Женины вещи можно сохранить в каком-то одном месте. А потому если Русский музей предлагает взять 15? живописных работ и 50 графических (цифры эти беру из Вашего письма), то надо соглашаться - такого даже нет в наших больших музеях ни у одного современного авангардиста. Кроме того, сейчас в Москве организуется Центр художественной культуры, кажется, он так будет называться. Я говорил с одним из его инициаторов - Бажановым. Он знает работы Михнова, идеей выставки заинтересовался. Сказал, что когда они получат зал (сейчас Центр только организуется), надо всё согласовать с владельцами картин, и тогда может быть они пришлют человека, чтобы он организовал перевозку. Спросил ещё, напишу ли я статью к каталогу, я, естественно, согласился. Но теперь самое сложное: кто является юридическим владельцем картин. К кому адресовать Бажанова? Я звонил по Вашему совету А.Б. Альтшулеру, имел с ним большой разговор, но яснее от него не стало (это ещё до теперешнего разговора с Вами). Ещё одно. Насколько я помню, у Жени была тетрадка (или несколько), в которой были записаны все его работы. Где она? Нельзя, чтобы она пропала ни в коем случае. Постарайтесь её добыть. По ней будет видно, что продано, что пропало и т.д. И хорошо бы, чтобы она находилась у Вас. Это важнейший документ - для всех последующих выставок и каталогов. Как видите, неясно много. Альтшулер на меня произвёл очень приятное впечатление. Прав ли я? Обо всём, что мне станет известно, буду Вам сообщать, а Вы пишите! Желаю Вам всего хорошего, не падайте духом. А что касается музея - отсюда судить трудно, но всем кажется, что это не реально. 3/Х11-88 Целую Вас, пишите. Р. Климов

Дорогая Женя! Меня очень порадовало Ваше письмо. Во-первых, оно бодрое, значит, у Вас всё не плохо (в пределах возможного; на меня столько валилось всяких неприятностей, что я привык тревожиться о тех, кто мне дорог, - а Вы относитесь к их числу). Во-вторых, меня очень порадовало возвращение работ Михнова. Если они в Русском музее - это прекрасно. И не огорчайтесь, что не в экспозиции. Важно, что они хранятся, да ещё в крупнейшем государственном музее. А что касается экспозиции, то это не страшно. Времена меняются, и вещи из запасников появляются на свет божий. Главное, что сохранились. Кстати, мало найдётся живых художников, у которых хотя бы несколько работ были, например, в Третьяковке (я имею в виду современных левых). И чем больше михновских работ будет в музее, тем лучше: они всегда будут под рукой, если станут делать выставку. У наиболее интересных москвичей ситуация обратная: всё распродано, вещи бесследно ушли, и сделать выставку практически невозможно. А вот что "Улыбка Будды" не отыскалась, это действительно жалко. Кстати, где тетрадка с перечнем работ? Постарайтесь её заполучить себе. Я не зря Вам всё время о ней напоминаю: это основа для всего дальнейшего собрания и изучения работ Михнова (а оно, безусловно, предстоит). И хорошо бы, чтобы она хранилась именно у Вас. Наконец, хорошо, что выставка в том же помещении, что и зверевская (по многим причинам). А вот чтобы что-то написать - это целая проблема. Когда-нибудь, если жив буду, напишу обязательно, тем более по Вашей просьбе. Но сейчас не выйдет - болел и чувствую себя из рук вон плохо. А вот на выставку (если получше станет) - обязательно приеду. Написали бы о себе, как ваши дела, Ваши армянские друзья, Ваш интерес к Армении? Очень хочется, чтобы Вам было хорошо. Если уж не Вам, то кому же? Пишите, рассказывайте о своих делах, я всегда рад Вашим письмам. А о Михнове я обязательно напишу, только позже. Не сердитесь - правда, плохо себя чувствую. И не бойтесь, что время пройдёт - о Михнове и позже будут писать. А пока - всего доброго, хорошо бы - счастья, во всяком случае - жизни, исполненной душевной заботы и радости. 11/V-89 Ростислав Борисович

Дорогая Женя! Сегодня получил Ваше письмо и сразу же отвечаю. Ваш текст очень взволновал и обрадовал меня: и за Михнова, и за Вас и вообще за то, что есть люди с таким чистым восприятием, это я о Вас. Это прекрасный текст - именно своей чистотой, открытостью, совершенно неиспорченной, неискалеченной духовностью. Я не удержался и показал жене, она тоже ахнула. Вокруг нас, к сожалению, очень много людей внутренне не чистых - и Ваше письмо как глоток свежего воздуха. Я всегда знал, что Вы как раз из числа людей духовно чистых (кстати, и Михнову об этом говорил). И был очень рад вновь увидеть это качество в таком ясном, кристальном выражении. Меня всегда поражали две вещи. Как Михнов Вас внутренне не искалечил (а он умел это делать). И какое важное место в Ваших с ним отношениях занимала его живопись. Первое, наверное, объясняется просто - Вашей мягкостью и естественным чувством собственного достоинства. Все его злые выходки (пишу так не в осуждение его, а с глубоким сожалением) гасились Вашей добротой и потому не могли испортить Ваш духовный мир - для этого они должны были бы вызвать ответное злое чувство, а этого не было. Второе удивительнее. Я был поражён этим ещё при первом нашем знакомстве, на его выставке в клубе Дзержинского. Тем, что в Михнове Вы видели не только близкого Вам человека, но и автора этой живописи. Это сразу бросалось в глаза и было удивительно. Более того, кое-что в Михнове (живописи его) тех лет мне не понравилось. Но Ваше отношение, способность жить его вещами, заставило задуматься. Моё отношение к его работам и сейчас неоднозначно (хотя, безусловно, высокое). Но в его зрелых вещах среди других качеств (и хороших, и плохих) я всегда различаю очень чистое начало, как ручеёк. И я думаю, оно-то и привлекло Вас к нему, а затем - в виде какого-то сложного воздействия - уже шло от Вас к нему и питало его (и я думаю, что он это понимал и это его злило). Видите, как всё это сложно. Кстати, Вы замечательно написали о том, почему ушли от него, о неизбежности этого ухода и о том, что сама живопись Михнова способствовала этому. Лучше о художнике не скажешь, это самая большая похвала ему и это совершеннейшая правда. А я сейчас писать о живописи Михнова не возьмусь. Нужно какое-то другое состояние. Но если всё будет сносно - напишу обязательно. Пока же пишите Вы, это очень важно. У меня жизнь довольно трудная. Мы с женой живём в атмосфере злобы и хамства (советского, полуинтеллигентного). Как из этого выскочить - не знаю. А друг с другом живём хорошо. Подробности - не весёлые - расскажу при встрече, надеюсь, она всё-таки состоится (я собирался в Л-д, на выставку, в Эрмитаж, да заболел, грипп). Но в декабре-январе хочу обязательно приехать, хотя бы на субботу-воскресенье. Я очень благодарен Вам за письмо. Я постарел и с трудом переношу теперешнюю интеллигенцию, ко мне ходят два-три человека, с остальными отношения расклеились. Во многом - после женитьбы: я столкнулся с таким изобилием ханжества и духовной непрозрачности (не знаю, как это иначе выразить), что сознательно ограничил контакты только близкими людьми. Позвольте и Вас считать в числе их. Во всяком случае знайте, что письма Ваши всегда меня радуют и огорчает только, что не могу сейчас ничем помочь в Ваших (Жениных) делах - сейчас как-то не пишется. Надеюсь, пройдёт. А зимой обязательно приеду в Л-д, скорее всего с женой. Хочу Вас познакомить. Хотя Вы и совсем разные, а думаю, найдёте общий язык (одна чёрточка - для меня очень важная - у Вас и у неё очень похожа). Желаю, Женя, Вам всего самого лучшего. Ещё раз спасибо за письмо, пишите. 21/Х1-89 Целую. Рост. Бор.

Дорогая Женя! Я очень обрадовался, услышав Ваш по-прежнему милый, приветливый и чистый голос - как всегда. Часто думал о Вас и всё хотел написать, но то не получалось - на меня свалились всякие неприятности, то было неудобно - мне никак не могли перепечатать текст о Михнове, а забрать его тоже было по разным причинам неловко. О своих делах вкратце сказал по телефону: живём втроём, девочка (Маня) просто чудо какое-то, я к ней очень привязался. Живём трудно, но тут уж ничего не поделаешь. Текст про Михнова я думал предпослать Вашим записям его бесед и где-нибудь опубликовать. Но сейчас это, кажется, совершенно невозможно. Впрочем, я эту идею всё время держу в голове. Но что будет со мной - неизвестно (мне 64 года, чувствую себя плохо и т.п.). Неопубликованных рукописей у меня много, но что с ними будет - тоже неизвестно. Я считаю, что экземпляр текста о Михнове должен быть у Вас. Если удастся его напечатать в качестве предисловия к михновским беседам - тем лучше. Без них - тоже можно (со ссылкой на предполагавшуюся далее запись бесед), а не напечатается - тоже не страшно, важно, чтобы был у Вас (он, собственно, для Вас и написан). Надеюсь, что не обижу Вас им (хотя моё восприятие Михнова, естественно, отличается от Вашего). Не удалось ли Вам раздобыть тетрадочку с перечнем его работ? Хорошо бы её найти, это важный документ. Вот, кажется, о деле и всё. А теперь не о деле. Я Вам позвонил на следующий день, после того, как получил текст. И не сообразил, что это выходной. Стал звонить Альтшулеру, оказалось, он меня помнит, и говорил очень тепло. И о Вас сообщил главное - что Вы работаете на том же месте и живёте там же. А на следующий день уже и до Вас дозвонился. Напишите, как живёте, как Ваши армянские интересы, как состояние духа - вообще побольше о себе. Конечно, хорошо бы Вас увидеть, но сейчас во всех отношениях трудно. Но очень хотел бы поговорить о том, о сём - Вы удивительным образом заражаете других чистотой и ясностью Вашего духовного мира. И не так уж много я Вас видел, а всегда считаю в числе своих близких друзей. Жалко, что ничем Вам помочь не могу, сам нахожусь в довольно трудном положении. Впрочем, наверное, как-нибудь всё обойдётся (вообще, надо сказать, что чаще всего всё всегда обходится, хуже или лучше). Кстати, хоть жить стало совсем трудно, я нисколько не жалею о прошлом. Во-первых, и тогда было трудно, а, во-вторых, мне всегда не нравилась наша обстановка, сменилась - и то хорошо. Ну, а всякая дрянь со временем, наверное, пройдёт. Да и радости какие-то случаются. Вот сейчас Маня. Да ещё работу пишу (как всегда - в стол) о ренессансном портрете. Заказали серию статей заграницу - но в очень популярный журнал. Я начал и сразу стало получаться что-то интересное, но для журнала, на мой взгляд, неприемлемое. Я подумал-подумал, на заграницу плюнул и стал писать в стол. Сейчас, когда все в квартире угомонились, сижу на кухне и пишу. И Вам вот здесь же пишу. Очень хотелось бы Вас увидеть. Вы хоть напишите мне, я, правда, считаю Вас своим другом. Желаю всего самого хорошего. Получите текст - напишите, буду ждать. 14/Х1-92 Ваш Р. Климов P. S. Передайте привет Альтшулеру, если увидите. Р.К.

Дорогая Женя! Простите, что так долго не отвечал. Жизнь сложная - то одно, то другое, что, конечно, не извинение. Я очень был рад получить Ваше письмо (а не деньги: спасибо, но не стоило, Вы и сами-то, небось, живёте не слишком хорошо). Почему о себе мало написали? Вообще, пишите чаще, не теряйте со мной контакта. Думал, какой послать Вам подарок и не придумал. Потому принимайте просто поздравления с новым годом. Желаю, чтобы всё у Вас было хорошо и получалось так, как Вы хотите. Я кончаю писать небольшую работу об итальянском портрете эпохи Возрождения. По необходимости - в стол, но я к этому уже давно привык. Писал с большим увлечением, вот перепечатаю, сделаю необходимые вставки и поправки, посмотрю, что из этого получится, и возьмусь за начатую ещё в прошлом году статью о позднем Тициане, я всю жизнь к ней подбираюсь. Тоже, разумеется, в стол. Когда-то я покойной жене говорил: "Мурочка, останешься богатой вдовой". Но вот всё иначе вышло. Теперь, может, на воспитание Мани пойдёт. Впрочем, по теперешним временам никуда не пойдёт и никакой цены не имеет. Но, потом, наверное, какой-нибудь смысл будет. Видите, перед Новым годом какое мрачное письмо получается. Хотя, мрачного здесь ничего нет, от публикаций толку тоже не много, а работать интересно. Ваши поправки обязательно внесу в текст. Спасибо. Но надо ли не упоминать Вашу фамилию? Смысл текста в фиксации ощущения от Михнова - от его личности, жизни, живописи, а для меня Вы являетесь непременной частью всего этого. И если когда-нибудь этот кусочек будет напечатан - всякое бывает - надо, чтобы всё было названо точно - не просто девушка Женя (жена Женя), а вполне конкретное лицо - Женя (Евгения Борисовна) Сорокина. Ещё раз - всего хорошего, всего светлого, счастья, если возможно. Обязательно пишите. 22/Х11-92 Ваш Р. Климов P. S. Если видитесь с Альтшулером, передайте ему привет. Р.К.

Дорогая Женя! Спасибо за письмо - я уже испугался, что и следов не найти: я переехал, Вы переехали, да ещё рабочего телефона не стало. Очень за Вас рад. Человеку нужно иметь свой дом. А Ваша судьба всегда меня тревожила (ещё в михновские времена). Понимаешь, что помочь не можешь, и ещё тревожнее становится. Я вообще часто о Вас вспоминаю. Я тоже нашёл свой дом. У меня, правда, он когда-то был, но после смерти жены мы с моей второй женой буквально погибали в нашей коммуналке. Соседи явно, в открытую, старались довести меня до инфаркта (или чего-нибудь в этом роде). А дальше просто. Аллу (это вторая жена) с маленькой Маней выселить в другую коммуналку уже дело техники (это они умеют). Но вот мы живём в отдельной 2-хкомнатной квартире и не далеко от центра. Мне здесь очень нравится. Совершенная, мёртвая тишина, простор (в квартире высокие потолки, большой коридор и большие двустворчатые стеклянные двери). А главное - вид из окон - с 9-го этажа. Я не могу оторваться от этого вида. То солнце заходит в городские дали, как в море, за горизонт, то тучи и т.п. Ну, и беспокойства за Аллу с Маней нет. Далось всё это с огромным трудом и в какой-то мере случайно. Было всё - вплоть до угроз двух контролирующих фирм по переселению прислать 15 автоматчиков. До конца было не ясно, смогу ли вывезти свои вещи, стоявшие в коридоре. Под занавес - дикие скандалы соседей и т.п. И всё бы не вышло, не стань наш дом одним из самых дорогих и престижных в Москве. Его закупили за бешеные деньги и всех выселили. Так мы за одну комнату в 24 м2 (правда, с роскошным камином) получили отдельную двухкомнатную квартиру в хорошем районе (правда, в очень плохом состоянии). Жилая площадь 35, а общая аж 65! Правда, и минусов много, но я их как-то не замечаю (а денег на серьёзный ремонт нет). Но это всё ерунда. Но даром не прошло - надорвались оба, во всех отношениях (тянулось всё с января до мая). Сейчас совершенно ничего не могу делать и наслаждаюсь бездельем. Алла в таком же состоянии, но ей на работу надо ходить и с Маней возиться (она ходит в садик, ей 21-го исполнилось 3 года - родилась в путч). Очень хочу Вас видеть, но в Л-д в обозримом будущем вряд ли выберусь. Знаю, что моя статья о Михнове (и Вас) опубликована в нью-йоркском "Новом журнале", но в каком виде (сокращена, отредактирована или что-нибудь ещё) - не знаю. Не знаю даже в каком номере. Видимо, скоро узнаю и тут же напишу. Желаю Вам всего хорошего и доброго - Вам под стать. Надеюсь всё-таки когда-нибудь увидеть. Очень за Вас рад. Р.Б. 27 августа 94. P.S. Напишите о себе подробнее. Привет Альтшулеру.

Дорогая Женя! От Вас - ничего. Это письмо посылаю наугад. Надеюсь, Вы всё-таки прорежетесь. Экземпляр журнала достать не смог. Высылаю ксерокопию. Если будет нужен ещё экземпляр (или 2-3) - напишите. Статью несколько сократили, и как раз касающееся Вас. Но тут уж ничего не сделаешь. Хоть так. Примите эту статью как знак моих самых добрых чувств. Желаю Вам всего хорошего, а лучше бы - счастья. 12/Х-94 Р.К. P. S. Не послал письмо, думая, что хоть какая-нибудь весточка от Вас придёт. Не дождался, посылаю на авось. И ещё. Мне моя дочь отдала михновскую работу, которую он мне когда-то подарил (у Вас на глазах). Подарил её свёрнутой в рулон. Она и сейчас в таком же виде. Вы оформляли его работы. Напишите, что надо сделать (какая рамка, нужно ли паспарту и т.д.) Размер обычный: 65х62,5. Находится на белом листе, так что остаются поля - 2 см. Р.К. 17/Х.94

P.P.S. И сегодня же пришло Ваше письмо. Как жаль, что Ваша квартира Вас разочаровала. Может ещё приглядится? А море я тоже люблю больше всего на свете. С 55г. каждый год проводил 1,5 месяца в Крыму, хватало на год (или почти на год). Вот в этом году не поехал (очень уж дорого там было, таких денег не было, да и переезд на новую квартиру отнял все силы) - и всё никак не могу придти в себя после всех усилий и нервотрёпки. Спасибо за хорошее письмо. У Вас очень хорошо выходит, когда Вы о себе пишите. Напишите ещё. А статья тем, кто читал, понравилась. И все о Вас говорят, - что за удивительная женщина. Я подтверждаю, да, мол, такая вот, единственная в своём роде. Всего Вам хорошего, очень бы хотел Вас увидеть. Р.К. Журнал достать я не смог. У меня есть, прислали из Америки. Но не могу Вам отдать, к сожалению. Буду ждать. А ксерокопии - с удовольствием по первому Вашему слову.

Дорогая Женя! Получил сегодня Ваше письмо и спешу ответить. Почему оно такое печальное? Понимаю Вашу усталость и разочарование в связи с квартирой. Но постарайтесь взглянуть на это с другого конца. Всё-таки человек должен иметь пристанище - своё, отделённое от других, в котором бы Вы чувствовали себя дома, у себя. Вот Вы преодолели трудности с постройкой этого дома, теперь со звукоизоляцией, не сомневаюсь, что щели в стенах тоже заделаете. Как бы Вам не противны были жильцы в соседних квартирах - Вас это не касается. Закрыв дверь, Вы от них полностью отстраняетесь. Не тоскуйте о Подольской - всё-таки это была нора, в которую едва попадал свет, не принадлежащая Вам. Финский залив и парк в Царском Вы со своей Подольской тоже не видели. Постарайтесь освоить эту квартиру, сделать её себе близкой, такой, чтобы Вам приятно в неё возвращаться. Это зависит только от Вас. И не огорчайтесь - сказывается реакция на все трудности. Я переехал в апреле, а до сих пор чувствую себя на редкость паршиво (это при том, что квартира мне очень нравится). Наконец, если совсем будет невмоготу, что-нибудь придумаете. А пока делайте скидку на совершенно естественную усталость. Всё это очень важно - если Вы освоите свою квартиру и будете ей радоваться, Вы по-другому будете себя чувствовать, это залог спокойного и ясного мироощущения - Вы ведь ясный человек, не забывайте это. Спасибо за советы, как привести в порядок михновскую работу. У меня ничего на стенах не висит, а вот эту повешу. Жаль, что несколько сократили статью (я её не стал исправлять по Вашему письму, а дал Ваши замечания в подстрочных примечаниях, оставили только одно и ещё кое-что сократили). Не знаю, заметил ли её кто-нибудь. Но знаю отзыв пятерых человек. Им она понравилась. И что меня особенно порадовало, все особенно много говорили о "прозрачной девушке Жене". А меня порадовало, что первая статья о Михнове идёт с упоминанием о Вас. Когда появится что-нибудь ещё, эта статья волей-неволей будет отправной, а вместе с тем и Ваше имя будет возникать. Когда я писал для Вас эти заметки, я не ожидал, что их можно будет напечатать, тем более в Америке. Кстати узнал, что в двух американских коллекциях есть михновские работы. Мне об этом сказала моя дочь… Если надо имена владельцев коллекций, в которых есть работы Михнова, - напишите, /неразборчиво/ никто ещё не знает. Желаю Вам, Женя, всего самого хорошего. Прежде всего душевного равновесия, Вы не должны быть печальной, ведь Вы так хорошо смеётесь, я помню. Ещё раз всего, всего хорошего. Ваш Р.К. 10/Х-94

P. S. Вы знаете, Л-д не превратился в СПб. Или, вернее, уже не Л-д, но ещё далеко не СПб. Вообще его надо было переименовать не в СПб, а в Петроград, тем более, что его назвал так Пушкин ("Над омраченным Петроградом" и т.д.). Но вообще есть и Пг-д и ("Петроградское небо мутилось дождём" - Блок) и Л-д: "В Л-де жить, словно спать в гробу", Мандельштам.

Дорогая Женя! Ответил сразу, а письмо отправил только сегодня, - заболел каким-то диким гриппом, потом переболело всё семейство и т.п. Всего доброго. 26.Х1.94

|

|||||