|

|

|||||

О художнике - его современникиЕвгения Сорокина

СИЯНИЕ И УЖАС БЫТИЯ

I

Теперь я так редко бываю в городе, ставшего, говоря словами О. Мандельштама, "как нежилого сердца дом", что, выйдя из метро тусклым осенним днём, почему-то пошла не к Литейному, где жил Аронзон, а в противоположную сторону, и, подходя к Таврическому саду, удивилась, найдя потом объяснение этому как невольному экскурсу в прошлое - будто неведомая сила повела меня туда, откуда всё и началось: здесь, в доме на Потёмкинской улице, напротив Таврического, я познакомилась с Михновым.

Надо сказать, что с работами его я встретилась немного раньше - совершенно случайно, в Москве, в каком-то студенческом общежитии, после посещения мастерских художников-авангардистов и домашнего музея А. Глезера, "экскурсию" по которому провёл О. Рабин, и где ничто не тронуло меня.

В работы же Михнова я просто влюбилась - это были цветные туши, вертикали в половину листа формата писчей бумаги, то есть совсем небольшие, но они произвели на меня колоссальное впечатление, как нечто сверхреальное по красоте, казавшейся нерукотворной. Позже, когда я увидела процесс создания работ в этой технике, так и оказалось - участие художника в них было минимальным - возможно поэтому тушь явилась лишь эпизодом в его творческом пути - значительным, ярким, но недолгим.

Вернёмся на Потёмкинскую улицу. Там, в просторной комнате со старинным камином, собиралась, в основном, молодёжь - Евгения Григорьевича приглашали в качестве почётного гостя. Говорили об искусстве, о литературе, я читала ему стихи Саши Чёрного - "Театр".

Было это в мае 1970-го - года, ознаменованного не только Встречей, но и расставанием - смертью Аронзона, первым открывшего череду смертей друзей и родных.

У Михнова есть нитроэмаль шестидесятых годов "Очередь". Почему она получила такое название? Ответ можно найти у Монтеня: "Смертные живут в очередь друг за другом, ... как некие скороходы, они передают один другому светильник жизни".

Михнов сказал более жёстко: "Родился - начинай прощаться".

II

Итак, родился.

Евгений Михнов родился 5 июля 1932 года в Херсоне, городе на берегу Днепра, близ Чёрного моря, где с 1914 по 1933 год жила большая семья его деда - Михнова Александра Григорьевича, работавшего там нотариусом (закончил Юрьевский, ныне Тартуский, университет, в 1908 году).

Родом дед был из Острогожского уезда Воронежской губернии. Бабушка - Софья Васильевна - дочь почётного гражданина города Острогожска, присяжного поверенного Василия Васильевича Говорова, сына священника села Красное Острогожского уезда, и Марии Ивановны Ермолаевой, отец которой тоже был священником - в селе Большие Липяги того же уезда.

У Говоровых было шестеро детей, оставшихся в живых из 16-ти: два сына - Василий (директор конного завода), Александр (военный, музыкант, сочинявший марши) и четыре дочери - они после окончания гимназии стали учительницами.

Хотя В. В. Говоров, женившись вторично, уехал в г. Бирюг, он систематически помогал семье, все дети получили образование.

Братья деда, А. Г. Михнова, - Михаил, Елеазар, Алексей и Евгений - были учителями церковно-приходских школ, играли на скрипках в оркестре.

Склонностью к музыке отличались и Говоровы: когда умерла от туберкулёза сестра Софьи Васильевны, Клавдия, её племяннице предложили взять на память золотое кольцо или балалайку - она выбрала балалайку. На балалайке играла "тётя Сима" (Серафима Васильевна) - Михнов, приезжавший к ней в деревню Аношкино под Воронежем, рассказывал, что она любила "Песню нищего студента".

В 1935 году дед переезжает в Воронеж, к этому времени родители мальчика разошлись, и он живёт с дедом и "бабенькой" - на улице Сакко и Ванцетти /д.73-а, кв.2/.

На снимках, сделанных их соседом-фотографом, Михнов выделяется среди детей своей жизнерадостной улыбкой, увлечённостью каким-то делом. С ним любимая игрушка - плюшевая обезьянка (может быть, потому, что родился в год Обезьяны). С другими игрушками обращался своеобразно: когда подарили коня-качалку - "покачался, покачался - и распилил: а что там внутри?" Так же поступал с куклами.

В те же годы в Воронеже, неподалёку - на ул. Ф.Энгельса, 13 - жил в ссылке Осип Мандельштам, последние его годы: "Подивись на мир ещё немного, на детей и на снега..."

В 1939-м мальчика забирают в Ленинград, в новую семью матери (ул. Марата, 40-10). Начало войны застало его в Кировске Мурманской области, в Хибинах, там он гостил у деда, которого в 1938г. перевели в Мурманск. С июля 1941-го до лета 1944-го - эвакуация в Семипалатинск (Казахстан), где они жили на улице Достоевского. Михнов рассказывал, что в Семипалатинск добирались полгода, через Арзамас, была эпидемия тифа, голод, бабушка по дороге меняла на продукты сахар, мешочек которого им дали с собой. Вспоминал Иртыш, поля с арбузами.

После войны - Днепропетровск, потом снова Ленинград, школа на Лиговке.

Однажды, в классе, поднимая стул за ножку, разбил люстру, за что его исключили из школы. По настоянию отчима в 1947 году определили в артиллерийское училище. Учится там на тройки, пятёрки лишь по черчению. Получает две благодарности за активное участие в художественной самодеятельности, один выговор, один наряд вне очереди, и, наконец, его увольняют в мае 1948-го - за то, что заснул на посту и ответил не по форме, к тому же с шести лет он заикался, от страха перед отчимом (заикание исчезло лишь с началом занятий театром).

Пришлось идти работать, учеником токаря на завод имени Свердлова, учиться в вечерней школе, где он засыпал от усталости после работы. Тогда, со своими друзьями, решил бежать - в Брянские леса, уволиться в то время было трудно.

По просьбе матери его уволили "ввиду выезда из Ленинграда". В 1950 году он едет в Минск, к сестрам матери. Заканчивает, хотя и не без проблем, среднюю школу (не хотел учить белорусский), в 1951-м возвращается и поступает в 1-й Ленинградский педагогический институт иностранных языков, находившийся в Смольном, на скандинавское отделение факультета английского языка.

В "Ин. язе" занимался, в основном, спортом, с преподавателями встречаясь лишь на экзаменах. Так, латинский изучил за неделю, по картотеке, овладев им настолько, что свободно говорил на латыни с экзаменатором. Были и конфликты по поводу идейных расхождений - например, из-за статьи Сталина по языкознанию: Михнов отрицал, что человек мыслит словами.

Во всех случаях его защищала спортивная кафедра - как способного легкоатлета. В нём было столько энергии, что стайерские дистанции пробегал, как спринтер, а метаемое копье ломалось в воздухе.

Сила, видимо, досталась от отца - Григория Сергеевича Войтенко, который вместе с дядей (братом матери) работал молотобойцем, заклёпывая огромные металлические котлы-резервуары в Донбассе.

От дяди, наверно, Михнову перешло чувство юмора: Анатолий Александрович Михнов родился и рос в Херсоне, а, как известно, "Одесса - мама, Херсон - папа". Приезжая в Ленинград, он рассказывал о Херсоне двадцатых годов, про голод, когда их фокстерьера Хлопчика украли, чтобы употребить в пищу, а дедушка ради продуктов продал, видимо, большую ценность - свой сюртук.

Однажды ночью раздался грохот - выпали из шкафа большие хлебы. Подумали, что это воры, вышли все с топорами, особенно комично выглядел дедушка, у которого тогда был флюс. Дядя Толя, в то время подросток, смешил обитателей тем, что пугал соседку-генеральшу пожаром, когда та заходила в туалет во дворе...

Кстати, "дядя Толя" и его жена Ганна Фёдоровна, у которых в Оленегорске бывал Михнов, изображены на одной из его первых работ маслом - замечательном холсте "Шахматы". Живопись Михнова дядя Толя сначала называл "макароны", но позже, в 70-х, стал просить у него работы в подарок.

В юности у Михнова обнаружились и музыкальные способности: "Когда я тронул клавишу - я понял, что тут моя смерть - где начинается звук... И хорошо, что рояль продали". (Отчим продал рояль, так как его дочь склонности к музыке не проявила.)

Разучивал ноты музыкальных произведений по нарисованной им на бумаге клавиатуре - и сыграл-таки 1-й концерт Чайковского, с отрывком из которого выступил в концерте.

В 50-е годы увлекается театром. С 1952-го - театральная студия в ДК им. I Пятилетки. На одном из просмотров отрывка из "Трёх сестёр", сцены прощания Вершинина с Машей, Михнов вместо того, чтобы обнять любимую женщину, зачем-то погладил рояль, ударил по одной клавише и долго не отпускал её... Раздались аплодисменты - аплодировала Евгения Борисовна Жук, преподаватель техники речи и пения.

Она первая, в отличие от руководителя студии Ф. М. Никитина, поняла, что Михнов - прирождённый актёр. "Я чувствую сцену и чувствую зрительный зал..." Как он в те годы мог знать, что такое тромбофлебит, когда (в том же отрывке) он сидел и гладил свои ноги - то ли от скуки, то ли от боли, но это было так естественно, неожиданно, так глубоко. Обнажалась вся пустота жизни человека, полк которого уходит, и уходит любовь... Михнов рассказывал о своей трактовке роли Гамлета, именно тогда - на сцене - он перестал заикаться: "Нужно было сказать всего несколько слов: "Быть или не быть. Вот в чём вопрос". Я посмотрел в тёмный зал. Зачем-то потрогал пальцем нёбо... Сказал: Да... Быть или не быть? Забавный вопрос!"

Евгения Борисовна была профессиональной певицей итальянской школы, но эта школа не выпирала, как обычно бывает. Она пела - как дышала, естественно. А выступать не могла, на сцене начинался нервный тик. Уверяла, что у Михнова прекрасный бас, обещая со временем "поставить" ему голос.

Однажды, в тесной студийной комнате, она запела "Аvе Маriа". "Всё преобразилось вокруг! Это был живой, божественный голос - огромный, как будто всю вину в мире берущий на себя. И стены, казалось, стали шире, и я понял, что такое Любовь..."

Ещё раз он услышал это пение - уже в записи - в Никольском соборе, где её отпевали. "Никогда больше, нигде я не слышал такого пения..."

В 1954 году Михнов решает поступать в Театральный институт, на актёрский факультет, но получает отказ, мотивированный тем, что для него нет ролей в советском репертуаре. Его берёт на свой курс (постановочный факультет) Николай Павлович Акимов.

Обучается до 1958 года, специализация - художник сцены.

Николай Павлович знакомил своих студентов с западным искусством, с живописью "запретных" русских художников - полотнами их были завалены запасники Русского музея. Михнова поразил там один никому не известный художник по фамилии Проскура, картины которого - лики - были написаны как бы пеплом. Каждая лекция превращалась в живую, яркую беседу. Николай Павлович мог начать с такого предложения: "Ну что, закурим?"

Интересный эпизод того времени приведён в неопубликованном этюде Владимира Рохмистрова "Пронзительный проблеск бирюзы":

"Меня как-то вызвали в деканат, за многочисленные прогулы. Я уже начал работать дома. Мне не хотелось терять времени, и я работал целыми днями и ночами... Помню, иду по коридору, и что-то мне невесело, а навстречу Акимов. "Ты чего, - говорит, такой мрачный?" ...Ну, рассказал я про деканат. "Пошли со мной", - говорит. Ну, пошли, заходим. И он прямо с порога: "Вы кто?" - "Я - декан такой-то"... - "А я - Акимов! Ясно?" И ногой топнул. "Чтоб больше моих учеников не трогали!"

Первые большие работы Михнова - натюрморты маслом на картоне ("Флоксы", "Антоновка", "Белое блюдо", "Горшки", "Натюрморт с часами" и другие), написанные осенью 1956-го и в 1957 году, были представлены на выставке работ учеников Акимова в Доме работников искусств. Николай Павлович, увидев их, заявил: "Я покупаю все... Мы присутствуем при рождении Художника".

Но позже, когда живопись Михнова стала ещё более оригинальной ("Семейки", "Город", "Музыканты", "Натюрморт с солнцем", "Автопортрет идущего", "Весна"), Акимов стал предупреждать, что на таком корабле рискованно отправляться в плавание - в государстве, где признаётся лишь соцреализм. Комсомольские активисты института объявили войну Михнову и его жене /С.Г.Филькинштейн/, отнеся их в разряд "стиляг"... Учась, они продолжают занятия в театральной студии, разрабатывая собственные методы и стиль работы: "нашим стилем будет стремление не создавать рамок". /М-В,56/

Хочется привести отрывок из "Истории семерых" - тетради С. Г. Филькинштейн "Дневник работы, роста и ошибок":

10 апреля 1956 г.: "Год назад тоже был апрель, ...мы с Женькой бродили по улицам, без конца мечтали и говорили о работе, о настоящем искусстве. Кажется, термин "объёмного искусства" пришёл позже, но хотели этого уже тогда..." 1957 год: "Это театр личности, которая раскрывается, ищет на сцене... Театр внутренней импровизации. Театр актёрского существования".

Михнов настолько вживался в роль, что после одной из репетиций (отрывка из "Чёрного монаха" Чехова) он уверял, по словам С. Ф., "что теперь знает, как сходить с ума":

"Впервые - на сцене - ощущение инобытия, притягательное и почти сладострастное, из которого трудно (и незачем?) выходить. Страшное ощущение - животный ужас - от одиночества в другом мире". /М-В,1971/

Живопись стала для Михнова познанием инобытия, притяжение которого было сильнее, чем ужас одиночества в нём.

III

1958 год - окончание учёбы, дипломная работа - оформление и техническая разработка спектакля по пьесе Е. Шварца "Обыкновенное чудо", некоторые элементы которой были использованы в постановке этой пьесы в Театре Комедии.

После окончания института, не связав свою последующую творческую деятельность с театром, он отдаётся живописи.

Большим тюбичным холстам 1958-1959-го предшествуют десятки иероглифических жестовых композиций на бумаге в половину чертёжного листа (масло, тюбик). Создавая эти холсты, он хотел, чтобы в них "дышала среда"/М-В/, и выводом, завершением цикла тюбичных работ, стала работа, в которой знаки абстрагировались до точек, поставленных разноцветными тюбиками масла так органично, что, казалось, это кусок живого пространства, излучающегося наружу, - недаром впоследствии она получила название "Улыбка Будды" ("Точки").

Где она сейчас? Если в Финляндии, финны даже не предполагают, каким сокровищем обладают, "Точки" - апофеоз цикла тюбичных работ. Вырванная из своего контекста, она вряд ли будет понятна в другом.

Именно об этом я сожалею, что картины Михнова, которыми он так дорожил, называя их "мои детишки", которые не хотел продавать, распыляя по частным коллекциям, оказались не в музее, а у корыстных людей, мало заботящихся о сохранности работ.

IV

В 1959г. Михнов разводится с женой - Софьей Григорьевной, уехавшей в Москву, с намерением перебраться за границу. Уезжая, она устроила его вместо себя в Комбинат живописно-оформительского искусства. Раньше они вместе работали над оформлением витрин, витрина ателье на Московском проспекте была даже признана лучшей в городе на каком-то конкурсе.

С. Г. Михнова-Войтенко умерла в 1972г. Последней её работой было оформление костюмов в советско-болгарском фильме по сценарию А. Галича "Бегущая по волнам".

О том, что она умерла от лейкемии, рассказала соседка Михнова по квартире, знакомая с её родителями, жившими на Петроградской, недалеко от Карповки. Когда мы в 1975 году переехали на Карповку, Михнов вспоминал, во время одной из наших прогулок по набережной, как он гулял здесь в 50-х со своим Рексом - пока Соня не выменяла комнату на Рубинштейна.

Так как заказы в КЖОИ (позднее - КДПИиС) получить было трудно, то и работ Михнова в декоративно-прикладном искусстве было немного.

Самые крупные: 1963-64г. - оформление ресторана "Москва" - в доме на углу Невского и Владимирского (на первом этаже находилось знаменитое кафе "Сайгон").

Затем Дворец Культуры металлургов в Череповце, для которого он выковал чугунные решётки и напольные подсвечники-канделябры - всего за двое суток.

За один вечер, без эскиза (эскиз был сделан позже) вырезал стамеской панно на дереве - "Белые ночи" ("Ленинградский пейзаж"). Нечто призрачно-зыбкое, струящееся: горизонтальные светлые "мазки" (выемки в коричневой поверхности обожжённого дерева) - вода, вертикальные - силуэты зданий, почти условные, в дрожащем воздухе белых ночей. Насколько я помню, в эскизе всё выполнено отдельными, живыми мазками, создающими удивительно трепетное, почти звучащее пространство.

Технику резьбы по предварительно обожжённому паяльной лампой дереву Михнов открыл случайно, тронув как-то стамеской дощечку, потом это стали использовать повсеместно "где надо и где не надо" /М-В/.

В ресторане "Москва" - настенное панно из хрустального стекла в технике свободного литья. Трудно поверить, что стёкла для него - столь изысканных и музыкальных форм - вылиты Михновым при помощи тяжёлого ковша на длинной ручке - всего за три часа, по часу каждый день, во время обеденного перерыва на стекольном заводе, когда ковш не был занят.

Из неиспользованных в панно стёкол Михнов впоследствии собрал люстру, мелодично-хрустально звеневшую - от проезжающих по набережной Карповки трамваев? - неким задумчивым эхом, напоминая китайскую легенду о колоколах на горе Фыншань, которые сами начинали звучать, когда выпадал иней. "Покрытые инеем колокола" упоминаются в стихотворении Ли Бо, любимого поэта Михнова.

Когда композиции из стёкол уже были на стенах, в ресторан вдруг приехал тогдашний "мэр" города - по кляузе, что здесь делают изображение Богородицы. Это было панно на дереве "Солнце". Увидев "абстрактные" стёкла Михнова, он возмутился и приказал содрать их со стен, но когда ему сказали, сколько они стоят, отменил своё распоряжение.

Для банкетного зала Михнов должен был сделать люстру, он и здесь нашёл новое, нестандартное решение. Будучи охотником, вернее став им ради своей собаки - курцхаара (короткошерстная легавая) Рекса - он ездил в лес, не столько из-за дичи, как ради магии охоты, смысл которой в том, чтобы найти, а не убить. Михнов рассказывал, что не мог попасть в тетерева, непроизвольно стреляя в другую сторону - рука не поднималась убить такую красоту: торжественное чёрно-белое оперение, хвост лирой, красный гребень...

Возможно, после этих поездок возникла идея о люстре из целого дерева с ветвями, сухой ствол которого, без коры, имеет необыкновенный серебристый цвет.

К сожалению, возможности Михнова как монументалиста не были реализованы в полную силу, да и в живописи он мог бы сделать гораздо больше: зачастую не имелось денег на краски, которые к тому же были дефицитом. Когда однажды, по его просьбе, привезли голландскую гуашь небывалой по красоте палитры, это был настоящий праздник.

Посетив в феврале 2000 года Мраморный дворец, где одновременно с выставкой Михнова проходила выставка картин некоего американца, я наглядно увидела разницу отношения к творческим людям у нас и зарубежом: там - роскошный альбом репродукций, демонстрация видеофильмов о художнике, здесь - не было даже чёрно-белого буклета.

То же чувство горечи, что и на выставке, испытывала я, когда смотрела фильм Максима Якубсона "Имена" - оттого, что кинокадров с Л. Аронзоном осталось так мало.

Когда Михнов познакомился с Аронзоном? Одно время он жил почти рядом - в Графском переулке, ведущем от улицы Рубинштейна к Владимирской церкви, но подружились они позднее, в конце 60-х. Первое стихотворение, в котором упоминается Михнов, написано 31 декабря 1966 года - "Подношение супруге":

Михнову, в день рождения 5 июля 1969 года, Аронзон посвятил следующее стихотворение:

Эти стихи выросли из неоконченного, 1968 года, - "Душа не занимает места", о друзьях поэта:

Ещё одно - шуточное, в виде бутылочки, без промежутков между словами, тоже было преподнесено по какому-то случаю:

Не забыть, с какой грустью он смотрел нам вслед, как бы завидуя, когда провожал на троллейбус, на Литейном, подарив в тот день пластинку с "Маленькой ночной серенадой" Моцарта...

V

В конце 50-х - открытие нитроэмали, первые работы сделаны, возможно, в 1959 году. Михнов тогда не подписывал их, как бы не желая вносить в мир картины что-то инородное. Впоследствии, завершая работы, вводил подпись, как органичный элемент.

Первая нитроэмаль, сделанная двумя жестами - чёрной и белой краской - нечто, рвущееся наружу из небытия, по напряжённости и грандиозности события соотносима с первым днём творения. Михнов сказал, что тогда "почувствовал себя перед ней карликом". Эту работу А. Н. Изергина, сотрудница Эрмитажа, подготовившая первое издание у нас книги Д. Ревалда "Импрессионизм", назвала ласково "калиткой", имея в виду открывающийся за ней путь - к новому искусству, которое Михнов определил как "конкреция": "Моя живопись не изображает событие, она являет собой событие. Поэтому совершенно неверно считать её абстрактной, а событийной или конкретной". /М-В,1961г./

О существовании "конкретной" живописи не могли не знать художники прошлых веков - при взгляде, например, на античную стеклянную посуду, запечатлевшую освобождённую стихию красок, можно предположить, что это восхищало современников.

В "Трактате о живописи" Леонардо да Винчи, где речь идёт о пейзаже, имеется свидетельство о споре автора с Сандро Боттичелли, который, по мнению Леонардо, к пейзажу относился очень несерьёзно, говоря: "Если бросить об стену губку, полную разных красок, она оставит на стене пятно, в котором будет отличный пейзаж!" Джотто, Фра Анжелико, Джорджоне, Тинторетто, Эль Греко - "Почему они любили писать ткани - складки, блики, переливы? - потому что были абстракционистами!" /М-В/

Нечто общее с живописью Михнова можно обнаружить в древнерусской фресковой живописи. Михнов - мастер жеста, "мгновений, умноженных на вечность", работал по преимуществу темперой, выбрав эту технику именно потому, что исправления в ней, как и во фреске, невозможны - даже первые натюрморты сделаны жидким маслом, "это дисциплинировало" /М-В/.

Михнову довелось увидеть росписи Феофана Грека в Новгороде - со строительных лесов, во время реставрации храма (Спаса-Преображения на Ильине), увидеть их вблизи, всю мощь и точность жеста. С древнерусской живописью Михнова сближает не только техника, но и её одухотворённость: "я не художник, а "богомаз", потому что мой взор обращён не на внешнее бытие..., а на духовное". /М-В,1967г./

В нитроэмалях, как ни в какой другой технике, "момент времени - феноменальный момент для работы. Чем дольше работаешь, тем больше теряешь - ручей бегущий... Если человек работает мгновенно, он берёт чистую ноту". /М-В/

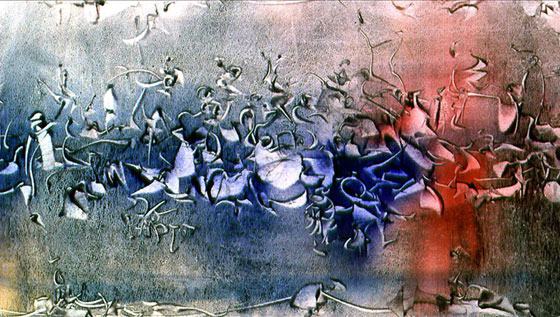

Так, например, нитроэмаль "Тутти" ("Все вместе" - музыкальный термин) размером 1,5м.х1,5м. - была сделана за 7 минут. "Насколько нужно быть активным... Человек так работать не может, нормальный человек ". /М-В,1971г./

Нитроэмаль 1967г. с условным названием "Бабочка" (просто потому, что в ней как бы два округлых крыла, чёрное и белое) - одна из самых "михновских" работ, если не самая значительная, предельная - по форме и по содержанию. В ней зафиксирован миг рождения - из двух противоположных по сути субстанций - чёрного и белого - тьмы и света, добра и зла, инь и ян - рождение живого, трепетного Бытия.

Когда работать с нитроэмалью стало невозможно - из-за отсутствия средств на краски и по причине её ядовитости - Михнов, ища новые материалы, открыл для себя тушь.

В отличие от традиционного использования, здесь - мир фантастической свободы, предоставленной туши автором. Поначалу Михнов не касался её ни кистью, как в 1968-м, ни мастихином, как в 1975-м, позволяя обнаружить все её происхождения в соприкосновении с влажной поверхностью бумаги.

Монолог Михнова - об отношении художника к материалу - записан мною во время его работы с тушью, 15-го мая 1972 года:

"... Есть Белое - отсутствие Бытия, и каждое прикосновение создаёт в Белом Бытие...

Если подходить к листу бумаги, как к листу, а не понятию беспредельного, то ты насилуешь бумагу - самопроявление затмевает суть.

Если ты слушаешь это БЕЛОЕ, если ты понимаешь ответственность за всё содеянное на листе, ты начинаешь быть художником. Ты ничто превращаешь в нечто, зависит от тебя - во что."

VI

Недавно, решив привести в порядок каталог работ Михнова - опись папок, в которых они хранились, по годам, технике и размерам (в конце 70-х таких папок было почти сорок), я обнаружила забытое название работы, сделанной к одному из юбилеев нашей встречи: "Качели".

Да, в тот вечер 1970-го, идя с Потёмкинской улицы - через какие-то дворы, скверы, мы оказались на качелях в виде колеса, о чём Михнов потом сказал в стихах: "Качели нас с тобой скачали".

Первый сон, приснившийся на улице Рубинштейна (когда-то она называлась Троицкой), сон этот, наверное, был вещим: читаю в храме огромную книгу, вдруг приходит некто - и отодвигает мою книгу в сторону, я шагаю в раскрытое окно, но попадаю в какой-то мрак - дождь, камни, мокрые каменные лабиринты...

Светлых дней в нашей жизни, действительно, было не много.

С Михновым постоянно что-то случалось.

Я даже сделала вывод, сравнив однажды то, как мы по-разному переходим улицу к дому, трамвайные рельсы там поворачивают на мост через Карповку, я перехожу, где рельсов нет, а Михнов дважды - шахматным конём - переходит рельсы, хотя в этом нет необходимости, вывод, что свойство его личности - создавать аварийную ситуацию.

Сам Михнов на эту тему говорил следующее: "человеческий организм, тело, -

стремится к самосохранению, путём самоизоляции, ... а человеческий Дух,

наоборот, хочет вырваться из себя". /М-В,1980/ В октябре 1971 года - в годовщину смерти Аронзона - Михнов, упав на лестнице при неизвестных обстоятельствах, сломал правую руку так, что потребовалась операция локтевой кости. С тех пор я старалась не отпускать его одного на улицу. Но несчастные случаи бывали и дома, самый страшный - 29 января 1981 года, когда во время внутривенных инъекций глюкозы и витаминов произошёл анафилактический шок, который мог закончиться смертью, если бы "скорая" задержалась.

Даже когда мы поехали как-то отдыхать в Геленджик, к бывшей жене художника М. Кулакова, Марлене, и там не обошлось без травмы - перелома рёбер. Кто-то из гостей таким образом "продемонстрировал свою вонючую индивидуальность", как сказал тогда Михнов.

Многие пытались его лечить - "от самого себя" /М-В/, даже М. А. Куни, обладавший не только феноменальной памятью, но и телепатическими способностями - слова "экстрасенс" тогда еще не было. Они познакомились на похоронах Аронзона (Михаил Абрамович был родственником Риты) и сразу прониклись симпатией друг к другу. Придя к нам, с огромным тортом, он рассказывал о своём методе лечения, заметив, что дети гипнозу не поддаются. Как оказалось, гипноз не подействовал и на Михнова - на сеансе он просто делал вид, что спит, чтобы не обижать старика.

Врач из института им. Бехтерева, Ю. А. Малков, бывавший у Михнова, восклицал, обращаясь ко мне: "Как ты его переносишь?!" Я отшучивалась: "По частям..."

Да, как ни странно, я черпала силы у него же - в его живописи, а когда было совсем тяжко, поддержка приходила откуда-то свыше, как, например, летом 1981-го, в глухой деревне у озера Боровно под Окуловкой.

По пути туда мы попали в страшную грозу с ливнем и молниями, что было, вероятно, плохим предзнаменованием - отдыха там не получилось. Михнов пил, впав в депрессию, говорил, что его надо зарыть в яму у хаты, прогнал бездомного пса, которого я подкармливала. Не выдержав всего этого, ушла в сад за домом, сидела там, плача от безнадёжности, и вдруг обнаружила рядом с собой, на траве, икону - "Всех скорбящих Радость"... И вскоре, чуть ли не на следующий день, за нами приехали, Гена Приходько с В.А. Альфонсовым. (Думала взять с собой эту иконку, но она исчезла...)

Гроза была и когда мы переезжали на Карповку, съезжаясь по обмену с матерью Михнова, 13 мая 1975г. Тогда от удара молнии даже загорелось старое дерево у монастыря Иоанна Кронштадтского, на который выходили окна квартиры. Михнов прожил здесь 13 лет. В молодости цыганка-сербиянка предсказывала, что он будет жить до 88 лет. Оказалось - до 1988 года.

И ещё одно странное обстоятельство, о котором узнала недавно: в этой же квартире застрелился художник, живший в комнатушке, которая стала общей кладовкой, где я печатала фотографии.

VII

В каждой из работ Михнова 1970-1980-х есть часть моей жизни, каждая буквально прошла через мои руки - работы надо было сушить, прикалывая десятками булавок к стенке, чтобы бумага не повелась, потом оформлять на подложку, приклеивать кальку, вносить в каталог.

Потому, наверно, мне приснился жуткий сон - в 1988-м, после поминок: из стен нашей комнаты начинает литься кровь - потоками, будто стены, как живые, плачут. В ту ночь снимали со стен картины, вывозя всё оттуда. Когда я - в ужасе от такого сна - приехала на Карповку, стены были уже пусты...

Раз уж я заговорила о чудесах, можно вспомнить ещё два, связанных с Михновым. Одно - на поминках, после похорон на Южном кладбище.

Но сначала о кладбище. В тот октябрьский день было холодно и пасмурно, но когда привезли гроб и установили его для прощания, вдруг выглянуло солнце, которое Михнов так любил. Я стояла поодаль, и мне казалось, что он время от времени приоткрывает глаза, посматривая на нас.

Рядом звучали песнопения, по соседству хоронили кого-то баптисты. Когда - перед тем, как опустить гроб в могилу, - из него убрали все цветы, Михнов показался мне таким одиноким, положила ему на грудь самую яркую гвоздику.

Почему его похоронили на этом страшном, квадратно-гнездовом кладбище, а не на Серафимовском? (Где покоится его дед, умерший в 1954 году, тоже от рака горла.)

И вот о поминках. Было много людей, знакомых и незнакомых, мы долго сидели, вспоминая прошлое, пока не заявилась "наследница", сказав, что пора уходить. Поэт Олег Григорьев стал с ней пререкаться, слово за слово, та стала грозить милицией, и вдруг - с грохотом обрушились стоявшие у стены большие нитроэмали Михнова - как будто он сам возмутился поведением сестрицы, и в комнате явственно почувствовалось его присутствие.

Другое чудо произошло на Волковом кладбище, весной 1993-го, куда я поехала с сослуживцами. Там, ожидая окончания церемонии, вдруг обнаружила, что стою... у могилы Олега Григорьева, умершего в 1992-м. К этому печальному мартирологу не могу не добавить ещё несколько имён.

В 1991 году умер Феликс Дробинский, у которого, на Потёмкинской улице, мы познакомились с Михновым, в 1970-м.

В 1993-м - А. Кондратов, в "воспитании" его Михнов пытался принимать участие, но пути их разошлись.

Умерла Вера Степанова (Бюлер), наверно, не без "помощи" алкоголя. Однажды, после смерти Михнова, она позвонила мне: "Знаешь, я сделала в память Михнова картинки! - они получились такие же, как у него, как будто в меня вселился дух Михнова".

Позвонила она, видимо, потому, что когда-то я похвалила её рисунки, сделанные цветными карандашами и... губной помадой. В нарисованных ею старухах, сидящих во дворе на скамеечке, было что-то трогательное и грустное. Когда я отказалась взять рисунки в подарок, она разорвала их и выбросила в окно - пришлось мне, из уважения к искусству, собирать обрывки на улице. Потом, склеив кусочки и оформив, отдала их нашей общей знакомой...

В поездке по Италии умерла Нина Александровна Лившиц, искусствовед Эрмитажа, влюблённая в итальянское искусство. Сердце не выдержало восторга перед этими шедеврами, увиденными наяву. (О характере Н.А. можно судить по тому, что она ездила куда-то на Крайний Север, чтобы увидеть северное сияние.) Она одна из первых оценила живопись Михнова, купила его работу - "Посвящение Рамо". С ней мы посещали сестру П. Филонова, Евдокию Николаевну Глебову, жившую на задворках Невского, незадолго до её ухода в "богадельню", чтобы посмотреть картины, которые она передала Русскому музею.

Вернувшись тогда домой, Михнов сказал: "Мне душно от этих работ", а позже, споря о Филонове, говорил, что он "недобрый художник, жил под колпаком собственной болезни и навязывал её другим".

Ещё с одной жизнью, закончившейся трагически, соприкоснулась жизнь Михнова - Екатерина Анатольевна Лаврентьева, он называл её Ганнибальша. Екатерина Анатольевна действительно была потомком Ганнибала и родственницей А. С. Пушкина.

С её дочерью Татьяной в начале 1960-х Михнов посещал мать "Ганнибальши" - Веру Каэтановну, доверив своему Рексу вручать ей торт. Старушка чуть не расцеловала пса от умиления - как оказалось, она жила впроголодь, но не просила ни у кого помощи. Вера Каэтановна вспоминала о своей былой светской жизни, например, такой эпизод на балу: один кавалер, ухаживания которого она не удостаивала вниманием, обиженно заявил: "Да знаете ли, кто я? Плевако!" (известный юрист, член Государственной Думы). На что она ему, так же гордо: " А я - наплевако! "

В 1983-м умерла Рита, жена Леонида Аронзона - она не хотела, чтобы её называли вдовой. После известия о её смерти, помню, я стояла на балконе 14-го этажа дома напротив Шуваловского парка, и меня тянуло в небо, в ночном муаре облаков, - так сильно, что, испугавшись этих сил, вернулась в комнату.

А накануне, вечером, над городом зажглась высокая, сияющая радуга.

Перед смертью Михнова - на закате - тоже была радуга, на закате, необычайно ярком для октября. Всё небо было залито алым...

Наконец, в 2000 году умер Ростислав Борисович Климов, московский искусствовед, специалист по живописи Ренессанса. Михнов очень ценил его мнение: приглашая Климова на свою первую персональную выставку в 1978-м, сказал: "Мне нужны твои глаза".

После смерти Михнова Ростислав Борисович написал великолепное эссе, предполагая предварить им мои записи бесед Михнова с друзьями...

Господи, дай же нам сил - жить - после стольких потерь.

"ОБРЕЧЁННЫЕ"

Михнов сказал как-то о своей бабушке: "Она пережила не только деда, она пережила саму себя..."

Софья Васильевна "сиречь Говорова", как она себя называла, в последние годы жизни перестала узнавать своих родственников, как бы оставшись в далёком прошлом, и всё спрашивала: " А где этот мальчик? А где эта девочка? Был мальчик, и была девочка. Где они?"

В начале 70-х её на некоторое время привезли из Минска к матери Михнова, на Солдатский, и я иногда сопровождала бабушку на прогулку, в сквер на улице Восстания, взяв с собой накрошенный хлеб для голубей. Запомнились её слова: "Каждый листик плачет..." "У меня нет ни дня рождения, ни дня смерти".

На детском рисунке Михнова - акварели, изображающей разрезанный арбуз - чёрные семечки в красной мякоти арбуза выглядят удивительно живыми - на обороте листка бабушкой было написано, что это рисовали дорогие ручки внука.

Характерно, что цикл ранних работ Михнова - контурных рисунков маслом на больших незагрунтованных картонах песочного цвета, работ, названных им "Влюблённые", или "Обручённые", - бабушка определила как "Обречённые".

Действительно, было в них что-то трагическое, надломленное.

К этому же циклу относится "Девочка с шаром" - большеглазая девочка, держащая перед собой огромный, белый, нереальный шар, как таинственную сферу - жизни, своей души?

В середине 50-х Михнов сделал углем портрет бабушки, сидящей, подперев голову кулачком, почти как Мыслитель Родена.

Портрет её он отправил в Минск, когда там, в апреле 1972 года, Софья Васильевна Говорова умерла.

ЗАПАХИ ПРОШЛОГО

Трудно поверить, что в этой 15-тиметровой комнате, на Рубинштейна,18, помещались все работы Михнова, за исключением десятка ранних холстов и натюрмортов на картоне, висевших у матери. Здесь же были сделаны большие тюбичные холсты размером в стену.

Центральную часть комнаты занимала тяжёлая старинная рама с золочёной лепниной, она стояла на полу и служила подставкой для показа нитроэмалей, подходивших к ней по формату.

Напротив рамы - два низких креслица, сооружённых Михновым из диванных подушек, поддерживаемых деревянной конструкцией.

У стены между окнами - стеллаж из книжных полок, с папками графики, за стеклом - коллажи Михнова, репродукции. Одна из них - коричневатая открытка, репродукция картины Боттичелли "Осень" - в конце концов оказалась у меня, как и пепельница, выкованная Михновым, одна из тех плошек, что предназначались для канделябров Дворца культуры в Череповце. Мне пришлось взять их, когда пришла на сороковой день после похорон, чтобы не выбросили.

Вместо обеденного стола был пластиковый овал, вставленный между полками на уровне кресел. Рабочий стол занимал угол у окна, выходящего на крышу Малого драматического театра. Неоновые буквы "ТЕАТР", укреплённые по вертикали над улицей, всю ночь светили в окна.

И в комнате присутствовал элемент театра - занавес, из лёгкой ситцевой ткани соломенного цвета, закрывающий постель. Он отодвигался в сторону, чтобы видны были картины на стенах: работы маслом 60-х - яркие, рельефные.

Фотография одного из этих холстов - "Festival minor", посвящённого саксофонисту Джерри Маллигену, - помещена в каталоге выставки в галерее Хагельстам 1989 года, - видимо, там он и остался.

В углу над рабочим столом, как Распятие, прибит был большой кусок корня дерева - при переезде на Карповку перевезли и его.

Посетив недавно одну знакомую и посетовав на пыль, лежащую в комнате, в ответ услышала целую историю - о пыли у Михнова в 1960-х, там слой её был гораздо толще. Однажды они сделали генеральную уборку, выбросив все старые засохшие цветы. Михнов, возвратясь домой после этого, замялся, будто бы виновато, на пороге, пряча что-то за спиной, и - преподнёс новый лист - осеннего клёна...

Извлекла из кладовки книжку - машинописную (напечатанную, кажется, на "Ундервуде"), в сером переплёте, зачитанную, замызганную, с пятнами - вина ли, чая, а может быть, и слёз. Начиная читать её вслух, Михнов часто не мог продолжать чтение из-за слёз.

Книга стихов Леонида Аронзона, сделанная мною в 1971 году в единственном экземпляре специально для Михнова, она сохранила даже запахи того времени - красок, пыли, сырости, папирос?

Сохранились в ней и автографы Михнова - рядом с самыми важными для него строчками. Есть здесь и написанные красивым, правильным почерком Риты, жены поэта, даты под некоторыми стихами, небольшие исправления, дополнения.

После смерти Аронзона Михнов посвятил ему множество работ. Одна из них названа строчкой поэта - "Соборы осени".

С годами боль от потери не проходила, о чём свидетельствует запись художника в 1980 году: "И неожиданно нахлынуло - ветхозаветное - толстословие генеалогий - кто родил кого. Он же - один - вместил в себя и пронёс - неузнанный - и унёс с собой - все одиночества всех поэтов. "Какое небо! Свет какой!"

О Леониде АРОНЗОНЕ

Это было октябрьской ночью, много лет назад, но и теперь холод и пронзительная пустота её готовы ворваться в настоящее.

Той ночью я проснулась от присутствия в комнате чего-то тревожного, нездешнего, как звучание лунного света.

Открыла окно, выходящее на крышу соседнего дома, и увидела, что всюду снег - первый и слишком ранний, отчего всё стало казаться мертвенно-ледяным...

Под утро мне приснился трепещущий белый цветок тюльпана - с чёрной каймой по краю лепестков.

А утром к нам, на улицу Рубинштейна, приехали подруги Риты, чтобы сообщить о смерти Аронзона...

Прошли уже десятилетия с тех пор, но, познакомившись с этим человеком лишь незадолго до его ухода из жизни, я всё ещё не уверена, хватит ли у меня сил слушать магнитофонную запись его чтения стихов.

Стихов, которые живут во мне, переплетясь с моим бытием уже навсегда...

Первый раз услышала, как он читал свои стихи, летом 1970 года, у себя дома, на Литейном, нам с Михновым. Начав с "Неужто кто-то смеет Вас обнять?", закончил строками: "Господи, Ты светишь таким светом, что я ничего не вижу..."

В сборнике его стихов слова другие: "Ты светишь таким светом, что я не вижу Тебя". Я выбрала бы первый вариант: "Господи, Ты светишь таким светом, что я ничего не вижу". Ничего, кроме света.

Я слушала его стихи, а по лицу у меня текли слёзы.

" Почему девочка плачет?" - спрашивал Аронзон.

Теперь я могу ответить на этот вопрос, соглашаясь со словами Феликса Якубсона, звучащими в фильме его сына Максима "Имена" - о том, что Аронзон делал в поэзии то же, что Михнов в живописи.

Да, они оба, как это ни было трудно, открывали - Красоту - реальность, одухотворённую свыше. Что даётся не каждому, и дорогой ценой. Ценой собственной жизни.

ОПАСНОСТЬ СЛАВЫ

О своих впечатлениях от встреч с Михновым, спустя годы, рассказала моя давняя, по университету, подруга. На упомянутом в начале вечере в доме напротив Таврического сада, она была шокирована тем, что тот узурпировал привезённый ею "Рижский бальзам", вылив в свой стакан то, что пьют рюмочками.

Приехав как-то в Ленинград, Светлана посетила Солдатский переулок, где мы часто бывали у матери Михнова.

Михнов при её появлении сказал: "Пришла, так смотри", имея в виду картины на стенах. Висели там, в основном, натюрморты 50-х, большой холст "Автопортрет Идущего", портрет двоих "Шахматы", работа из цикла "Город" - сложный геометрический конгломерат на белом фоне.

Светлана, недовольная его тоном, что-то возразила. Тогда Михнов предложил сразиться в карты, в дурака, и обыграл дочиста.

Когда речь зашла о поэзии, о стихах Л. Аронзона, Михнова удивило то, что гостья знает его стихи (по моим перепечаткам), и сменил гнев на милость: "Ну, хоть не глухая".

Потом мы поехали на Рубинштейна, Светлане доверили нести свёрток работ Михнова, она пошутила: "А что если я с ними исчезну?"

Михнов съязвил на это: "Ты всё равно не будешь знать, что с ними делать..."

Это было в начале 1970-х. Теперь, в 21-м веке, продать работы Михнова - не проблема. Одна дама даже выставила на аукцион - в качестве его картины - тряпочку, которой художник вытирал кисти. Появилось много подделок, за подлинную работу мастера выдают любую мазню.

ЛЕТО 1972 ГОДА

То лето заслуживает отдельной главы.

По воле случая, местом нашего пребывания - на целых четыре месяца! - стал Волхов, по которому когда-то проходил знаменитый путь "из варяг в греки". Возможно, энергетическая аура, окружающая эти ландшафты, да и сам Волхов, широким потоком несущий свои воды из Ильменя в Ладогу, не могли не повлиять на творческие поиски и открытия Михнова.

После вынужденного перерыва в работе - из-за перелома правой руки и операции локтевой кости - начался совершенно новый период в его живописи.

Итак, в начале июня мы с Галей Родионовой, работавшей в проектном институте лесного хозяйства и пригласившей меня в экспедицию, ехали туда в крытой грузовой машине, а на коленях у меня лежал месячный щенок овчарки, названный Раджа - тогда Галя увлекалась индийскими учениями. Поначалу остановились в Рысино, деревне заброшенной и почти пустой, без жителей. В доме, где поселились, входная дверь со двора была такой низкой, что приходилось сгибаться, чтобы войти. В красном углу стояли иконы.

Стали искать отдельное жильё - повезло, сняли дом, стоящий на самом берегу Волхова, в деревне Пчева, дом с колодцем, баней, сеновалом и садом.

Известили об этом Михнова, и вскоре он приехал (с Валентиной Александровной, матерью), привезя большой рулон листов великолепного ватмана, подаренный Яшей Блюминым, его сотоварищем по комбинату ДПИ. На рулоне красовалась надпись: "Ничто не ново, кроме Михнова".

Позже, на день рождения Михнова, приехал Костя Кузьминский с женой. (Много лет спустя прочла у К.К. про "окрошку с градом".)

Лето 1972 было необыкновенно жарким и длинным, благодаря чему мы пробыли в Пчеве до середины октября.

Это было время недолгого покоя, отдохновения - и от коммунальной жизни города, и от прочих проблем. Безденежья, например, в начале 70-х особенно острого - доходило до того, что я вынуждена была идти на улицу "стрелять" курево для Михнова, но не очень удачно: он курил "Беломор", а у прохожих, в основном, были сигареты.

Или просить "двушки", якобы для телефона-автомата (на две двухкопеечные монеты можно было купить четверть круглого хлеба). А Михнов иногда собирал в автобусе мелочь - сдачу с 20 копеек, которые якобы собирался опустить в кассу, набирая на стакан вина, которое тогда продавалось в разлив повсеместно.

То лето было чудесным подарком судьбы, недаром в его начале мне приснился соответствующий сон: фонтаны из цветов.

Мы с Галей утром уезжали в лес (на рекогносцировку местности для осушения болот!), Михнов с Раджей оставался дома - щенок, правда, норовил удрать за нами, пролезая в дыры ограды, её всё время приходилось латать.

Михнов иногда готовил для нас, кроме новых работ, кулинарные шедевры, например "сотэ" собственного изобретения, где слои овощей и зелёного горошка с поля чередовались с тушёнкой: "все компоненты должны пропитать друг друга, но остаться собой", - говорил автор.

В Волхове рыба почему-то не ловилась - довольствовались уклейкой, клевавшей в любое время на тесто (готовилось заранее особым способом, с волокнами ваты для прочности и с подсолнечным маслом для запаха). Поехали рыбачить на лесную речку, называемую Задневка. Там, у запруды, сооружённой бобрами из поваленных деревьев, мы выловили, наверное, всех окуней - красавцев с красными плавниками и тёмными спинами.

К сожалению, уху из них Михнов пересолил так, что есть её было невозможно.

Как-то зашёл в гости лесоруб Миша, недавно освободившийся из заключения. Играли в карты, потом Миша стал показывать тюремные фокусы, один из которых состоял в том, чтобы сырое куриное яйцо поставить на поверхности стола вертикально - оказалось, это не так-то просто. Мы все пытались заставить стоять непослушные яйца - занятие, со стороны выглядевшее, наверно, довольно комично.

Михнов не преминул завести с гостем философическую беседу на тему вечности: "Ты о смерти думаешь?" Миша, как и большинство людей, отвечал, что ему об этом думать некогда...

Если посмотреть хронологию работ Михнова лета 1972 года, нельзя не удивиться их количеству. В общей сложности за два с половиной месяца им сделано приблизительно 400 работ - они зафиксированы в моём каталоге, на обороте каждой работы я ставила дату и номер дня. Например, 27-го июля родилось 27 работ тушью, на его любимую тему - "Горизонтали" и "Вертикали".

Начиная работать, в середине июля, в привычных техниках (гуашь, фломастер, тушь, цветная тушь, карандаш, акварель, цветные чернила), художник вдруг открывает, в конце августа, нечто совершенно новое - серый соус.

Коробочка грифелей пепельно-серого соуса, лежавшая без употребления с 1955 года, то есть 17 лет, была взята в деревню на всякий случай - из-за дефицита материалов всё могло пригодиться. Тот соус по качеству очень отличался от теперешнего - может быть, поэтому Михнов так его берёг?

Сначала работал чистым, сухим соусом, затем решил смачивать поверхность бумаги водой - с добавлением бычьей желчи, употребляемой в живописи для смягчения красок, которая придала соусу лиловатый оттенок. Первые листы с серым соусом, будто родившимся из белизны бумаги - волнами живой, одухотворённой материи - нечто божественное, по чистоте и первозданности, как во сне Михнова тогда: "Это был какой-то Голос, который разрешает всё - все противоречия"...

В сентябре, когда замаячила необходимость близкого возвращения в город, к нашим прежним проблемам, появилось тревожное ожидание, иногда концентрировавшееся настолько, что однажды, в лесу, когда я смотрела, как лесорубы валят деревья на заданном нами визире, мне пришла в голову странная мысль: если эта берёза упадёт вершиной в мою сторону - что-то случится.

Уже с обречённостью, ждала, и дерево, действительно, упало - как перст - к моим ногам...

Через час нашего Раджу, за лето превратившегося в большого, но непослушного пса, на просёлочной дороге сбила машина.

Как он не хотел уходить тогда из леса - навстречу своей судьбе, Галя увела его насильно, а перед тем он вырыл в земле огромную яму - чтобы спрятаться?

Местный ветеринар сказал, что Раджу надо усыпить, но Михнов решил везти его в город, и добился, чтобы в ветеринарном институте, где занимались лишь элитными животными, ему сделали операцию. Несколько часов, под местным наркозом, псу собирали перебитые задние ноги.

Чтобы ухаживать за ним, Галя взяла отпуск. Я приехала навестить их.

Никогда не забуду тот момент, когда Радж, похудевший, измученный, увидев меня, рванулся навстречу и пополз, волоча зад, скуля и повизгивая, будто жалуясь, плача. Стараясь подняться, лизал мне руки...

Его всё-таки пришлось усыпить - встав однажды на ноги, он упал, и кости снова сломались.

Михнов сказал тогда: "Не надо заводить собак - это всегда трагедия".

Такой вывод он сделал ещё в 60-х, после смерти своего Рекса, умершего в его отсутствие. Михнов не мог поверить этому - тело пса не окоченело.

В конце концов, он похоронил Рекса в Кавголове - под клёнами, недалеко от железной дороги.

"ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ"

В январе 1981 года Михнов, вспоминая Рекса, который начал ему часто сниться, рассказал о том, что когда появился Рекс, он посвятил несколько лет тому, чтобы запуганный бывшими хозяевами годовалый пёс перестал дрожать и прятаться при виде швабры, палки, утюга и, конечно, ружья.

Ружьё Михнов приобрёл специально для Рекса, ведь он - курцхаар, ему нужно охотиться. Долго приучал к ружью, сам натаскивал на дичь, на болотах за Мгой.

Однажды на охоте Рекса ужалила в морду змея-медянка. Михнов нёс его на руках до какой-то деревни, ища водки, чтобы промыть рану, но не нашёл - прижёг спичками, потом поил портвейном.

Живя в центре города, где негде было выгуливать собаку, имел вечные неприятности от дворников, которые гоняли Рекса метлой. Зимой гуляли по льду Фонтанки.

Рекс умер в октябре 1968 года, всего за несколько часов до возвращения Михнова из поездки с матерью на юг, умер у входной двери в прихожей.

"Это была взаимная любовь. Единственная. Повторить которую - купив другую собаку - было бы невозможно... Какими смешными путями постигаешь, что такое любовь".

"МОЖЕТ БЫТЬ, Я - МУЗЫКАНТ?"

Когда мы переехали на Карповку, в мае 1975-го, выменяв две огромные смежные комнаты с видом на монастырь Иоанна Кронштадтского, первое, что мы сделали - раскрыли наглухо заделанную дверь между комнатами - высокую, двухстворчатую.

Стало ещё просторнее, можно было представить всю анфиладу комнат, бывшую здесь раньше. В каждой - свой сюжет лепнины на потолке над люстрой.

В комнате матери Михнова, где мы обычно обедали, на потолке над столом было скульптурное изображение уробороса, но необычное - не змея, пожирающая свой хвост, а круг из двух рыб, поглощающих хвосты друг друга. Этот уроборос даже можно понимать как даосскую монаду Инь-ян.

Дом наш, с барельефными изображениями грозных львов над колоннами парадного входа, построен был в одно время с монастырём, в начале XX века. При оклейке стен мы обнаружили самый первый слой обоев и под ними - газеты того времени. Они были настолько интересны, что мы вырезали их слои, очищая от крошек извёстки, чтобы использовать в сочинениях Е. Гросса - вымышленного автора высказываний Михнова и переосмысленных цитат из разных источников (Гегеля, например).

Произведение это украшали иллюстрации дореволюционных томов Ч. Дарвина в переплётах с тиснением в виде лягушек: рисунки, выполненные с гравюр(!) кучек экскрементов земляного червя в разных ракурсах. Там же - портрет, довольно комичный, Фридриха Великого с приподнятой треугольной шляпой в знак приветствия - таким нам представлялся Е.Гросс, изрекший:

"Я дышу, но сомневаюсь", "Жизнь - затянувшийся случай", "Чем больше выпьешь, тем чище станешь", "Этот мир не так уж плох, если на него не обращать внимания"...

Предыдущие жильцы оставили нам, за небольшую плату, старинный рояль и огромный стол цвета красного дерева - с тяжёлой крышкой над двумя тумбами, в ящиках которых поместились инструменты, необходимые в хозяйстве, кисти, краски, всякая всячина. Стол этот - с положенным на него большим витринным стеклом - стал рабочим столом Михнова.

(Позднее он собрал конструкцию с подвижной крышкой, наклоняющейся под любым углом - благодаря деревянному шару, который фиксировался рычагом, но на ней было сделано лишь несколько экспериментальных работ. Устройство же оказалась в Финляндии, на выставке 1989 года.)

Над рабочим столом водрузили большую нитроэмаль, размером 1,5х1,5 м. - под некоторым углом к стене, чтобы выявился её рельеф сложно-серого цвета и глубина пространств. Эта работа долгое время не имела названия, и лишь в 1981 году Михнов назвал её "БезДна".

По воле случая она оказалась в Русском музее, задержанная на границе по пути в Финляндию, вместе с рулонами больших тюбичных холстов.

"Бездну" экспонировали на нескольких выставках, но повешена везде была неудачно - ни рельеф, ни богатство цвета не были видны.

От рояля вскоре пришлось избавиться - уж очень много места он занимал.

Первое время Михнов играл на нём иногда, мы даже записали на магнитофон экспромты его игры, но выбор между музыкой и живописью был сделан давно. Вернее, живопись заменила музыку, соединившись с ней, вобрав в себя музыкальный опыт и талант Михнова, недаром он говорил: "Я слушаю музыку - руками". Многие работы его имеют названия, связанные с музыкой: "Партитуры", "Хоралы" (туши 60-х), посвящения Баху, Рамо, Куперену, Моцарту, Глюку, П. Казальсу, Андреасу Сеговия, джазовой певице М. Джексон, Д. Маллигену ("Festival minor"), "Магнификат" ("Точки"№2), "Багатели", "Баркарола", "Контрапункт", "Симфония", "Полифонический квадрат", "Далёкие тональности", "Квартет", "Соло мастихина", "Оркестровка белого"... Летом 1975-го впервые устроили экспозицию из всех больших нитроэмалей. Михнов заметил тогда: "Это дикость моя, но она стала мне нравиться гораздо больше, чем этот изыск" (последняя графика).

Тогда же он сказал о своей мечте - осуществить в живописи музыкальный принцип временной последовательности (музыка линейна во времени, а если её каким-то образом уплотнить - получится живопись - "спрессованная музыка").

Было бы интересно увидеть зафиксированный на киноплёнку процесс создания картины - со временем он становился всё сложнее, работа в финале преображалась до неузнаваемости, и это преображение - от яркого, цветного мажора до трагически мощного profundum - видел лишь художник.

Но единственный фильм, в котором был снят процесс создания работ - от белого листа до их завершения - весной 1976 года московской съёмочной группой Евгении Борисовны Гуткиной, был уничтожен на киностудии, как сказали кинорежиссёру Вл. Витухновскому, искавшему материалы для своего фильма о Михнове в начале 1990-х годов.

"САМОЕ БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ"

Мне долго не давало покоя противоречие, встретившееся в диалогах Михнова, записанных мной в разное время.

В одной из "тускуланских бесед" с Аликом Альтшулером осенью 1974 года Михнов, возмущённый его фразой "Творение ничего не изменяет, оно лишь открывает открытое", произнёс страстный монолог о том, что такое творчество, сравнив этот процесс с сотворением мира Богом.

Сотворение, которое продолжается до сих пор, будет происходить и далее, в любом масштабе: "Богу нужно открывать так же, как и человеку!"

Но, в ответ на замечание одного из зрителей, что благодаря его работам мир становится богаче, расширяется, Михнов возразил: "Я ничего не добавлял, я только подчёркивал то, что в нём есть". /1975г./ Более понятно эта мысль высказана им ранее: "Наверное, функция художника состоит только в том, чтобы сказать: "Послушайте! Подымите лицо к небу!" Художник не делает небо, он лишь обращает на него внимание других." /1972г./

Создаваемая художником реальность отвечала духовным исканиям времени, предоставляя человеку возможность проникнуть в суть бытия через самораскрытие: "Самое большое открытие - это открытие себя!" /М-В/

Открытие себя - осознание себя созданным по образу и подобию Божию, и потому обязанного быть творцом. Михнов, говоря, что "никогда не поздно родиться", имеет в виду то, что в Евангелии называется рождением свыше, духовным рождением.

Духовную направленность его живописи игнорируют как искусствоведы, рассуждающие лишь о технических достижениях мастера, так и коллеги. Например, М. Кулаков, вспоминая о нитроэмали Михнова с условным названием "Бабочка", видит в ней не грандиозность события - встречи, столкновения Чёрного и Белого, а что-то поверхностное: "пятно чёрной нитроэмали", "подтёк - крыло бабочки с белыми разводами", "ощущение чёрного бархата пыльцы крыльев" и т. п. /с. 36, альбом "Евгений Михнов-Войтенко", серия "Авангард на Неве", 2002г./

Процесс творчества для художника был неотделим от познания своего пути и предназначения.

ЕГО ЗАВЕЩАНИЕ

Жизнь Евгения Михнова оборвалась в октябре 1988 года. Можно сказать - трагически оборвалась: весь труд и смысл жизни - его творческое наследие - было разрознено, исчезнув по частным коллекциям. В Русском музее, которому художник предназначал "золотой фонд" своих произведений, оказалась лишь незначительная часть - в основном, тюбичные холсты и нитроэмали, задержанные таможней при транспортировке в Финляндию.

Драматичен не только финал жизни Михнова, все дни его пронизывало ощущение трагичности, которой противостоял утверждающий феномен творчества.

Свобода, чистота и первозданность его живописи были так далеки от убожества советской действительности, что для многих она стала своеобразным храмом.

Очистив своё художественное пространство от предметности, однозначности, сделав его сущностным, Михнов создавал реальность, в которой каждый может ощутить себя причастным вселенским процессам.

Карандаш, масло, нитроэмаль, тушь, гуашь, темпера - в любом материале, раскрывая его свойства и возможности, он доходил до совершенства, то же можно сказать об инструментах (кисть, мастихин, шпатель), которыми владел виртуозно.

При этом надо помнить об отношении художника к материалу, который был для него не средством самовыражения, а живым соучастником процесса познания:

"Если подходить к листу бумаги, как к листу, а не как к понятию беспредельного, то ты насилуешь бумагу, самопроявление затмевает суть. Если ты слушаешь это Белое, если ты понимаешь ответственность за всё, содеянное на листе, ты начинаешь быть художником, ты ничто превращаешь в нечто." /М-В,1972/

Даже в самых первых работах - натюрмортах середины 50-х - нет ни копирования действительности, ни трансформирования её: изображённое - будь то антоновские яблоки, флоксы, белое блюдо, корыто с водой после дождя - всё будто само возникло на холсте, источая радость бытия и жизненную силу.

Определяя свою живопись как "конкрецию" (не как абстракцию), Михнов заметил: "Обыкновенно художники стремятся интерпретировать мир, а я - создать".

Кроме таланта художника, в живописи Михнова реализовались дарования музыканта, актёра, режиссёра и мастерового, монументалиста, скульптора, что сделало её поистине континуумом бытия, звучащей "духоматерией" (термин М-В):

"Конкреция это не деталь мира. Это целое, это единая форма мира, ...мир в себе, ряд миров, ряд систем, близких или непохожих. Они составляют мою вселенную".

Живопись стала не только познанием Инобытия, притяжение которого было сильнее, чем страх перед ним, но и вызовом Небытию: "Живопись - это живое - вопреки мёртвому. Это борьба со смертью".

Борьба, сделавшая его жизнь похожей на вечную погоню одержимого героя Мелвилла за коварным Белым Китом:

"Каждая работа - шаг в небытие". "Где пути в Белизне этой, где указатели, где ориентиры? Бело... И холод, и притягательность одновременно! Что осилит? Момент самосохранения или жажда? ... Или жаждать и есть самосохранение?"

Сам художник, говоря о происхождении своих работ, подчёркивал, что он раскрывает в них не столько себя, но, главное, - присутствие во всём бытия Божия:

"Мои работы ... свидетельствуют собой грань между бытием и небытием, как в сущности своей человек пребывает между небом и землёй... Они возникают из небытия, чтобы своим фактом возникновения рассказать о сокрытом во мне Боге - бесконечно многоликом и нескончаемо потенциальном".

Этим словам удивительно созвучны мысли Н.Бердяева в "Самопознании": "Творчество есть продолжение миротворения". "Бог ждёт от человека творческого акта, как ответа человека на творческий акт Бога". Художник, правда, не мог говорить об этом со спокойствием философа: "Когда появляется то, чего не было, больно становится - оттого, что этого не было! ...Понимаешь ли ты мой ужас постоянный?!"

* * *

В настольных календарях Михнова я обнаружила рисунок - на листочке, где он поздравлял себя с Новым, 1983-м, годом, - его последний автопортрет. Здесь тоже главенствует внутренняя реальность: он изобразил себя с огромным, как локатор или мишень, ухом - как бы подтверждая свои слова: "Может быть, я не художник, может быть, я - музыкант?"

И вспомнился его рассказ о том, как в детстве, в палисаднике воронежского дома, он соорудил из камней, травок, чего-то ещё некий агрегат, к которому приставлял провода наушников, и слушал в них - музыку! Неслышимое нами звучание мира, где каждый лист, камень, капля вплетают свой голос в космическую полифонию.

Придя - на сороковой день - в пустые, огромные комнаты, где уже не было ни одной картины, я впервые ощутила здесь тишину, и поняла, какой галактический грохот исходил от них.

Лишь немногие были исключением - "Хоралы", "Благовест", "Улыбка Будды" ("Точки"), излучающая покой нирваны, и поистине совершенные работы начала 1980-х, где живопись освободилась не только от форм, но и от символики цвета, стала струящимся светом и воздухом. Одна из работ того времени так и названа автором: "Свет, свет - свят".

"Улыбка Будды" исчезла где-то в Финляндии, а "Свет, свет - свят" - где он?

Последними словами Михнова были: "Спасите мои работы!"

Это его завещание нам.

Евгений Михнов выбрал нелёгкую стезю "быть художником, а не эгоистом", и живопись его - наше национальное богатство.

2003г.

|

||||||